2024.03.30 更新

システムキッチンの収納実例11選!引き出しを使いやすくするコツを解説

「システムキッチンの引き出し内がごちゃごちゃ……人には見せられない」

「キッチングッズが重なっていて取り出しにくい」

そんな悩みは、あるあるではないでしょうか。

システムキッチンの引き出しを整理しようと思っても、どこに何をしまえばいいのかが、なかなかイメージしにくいですよね。

収納にはやり方があり、まずは基本的な収納位置を抑えるべきです。

そこでこの記事では、筆者が実際に使っているキッチンを例に出し、システムキッチンの引き出しごとの収納例を画像付きでご紹介します。さらに、今すぐマネしたくなる引き出しごとの収納アイデアもたっぷり紹介していきます!

引き出しごとの収納イメージをつかめれば、システムキッチンの引き出し整理もスムーズに進みそうですね。

本記事をご覧いただき、ご自宅のキッチンに適したアイデアがあれば、ぜひ取り入れてくださいね!

Author

目次

- 1 システムキッチンの収納がうまくいかない2つの原因

- 2 システムキッチン収納を整える3ステップ

- 3 システムキッチンの収納実例(1)シンク下「上段(深型引き出し)」

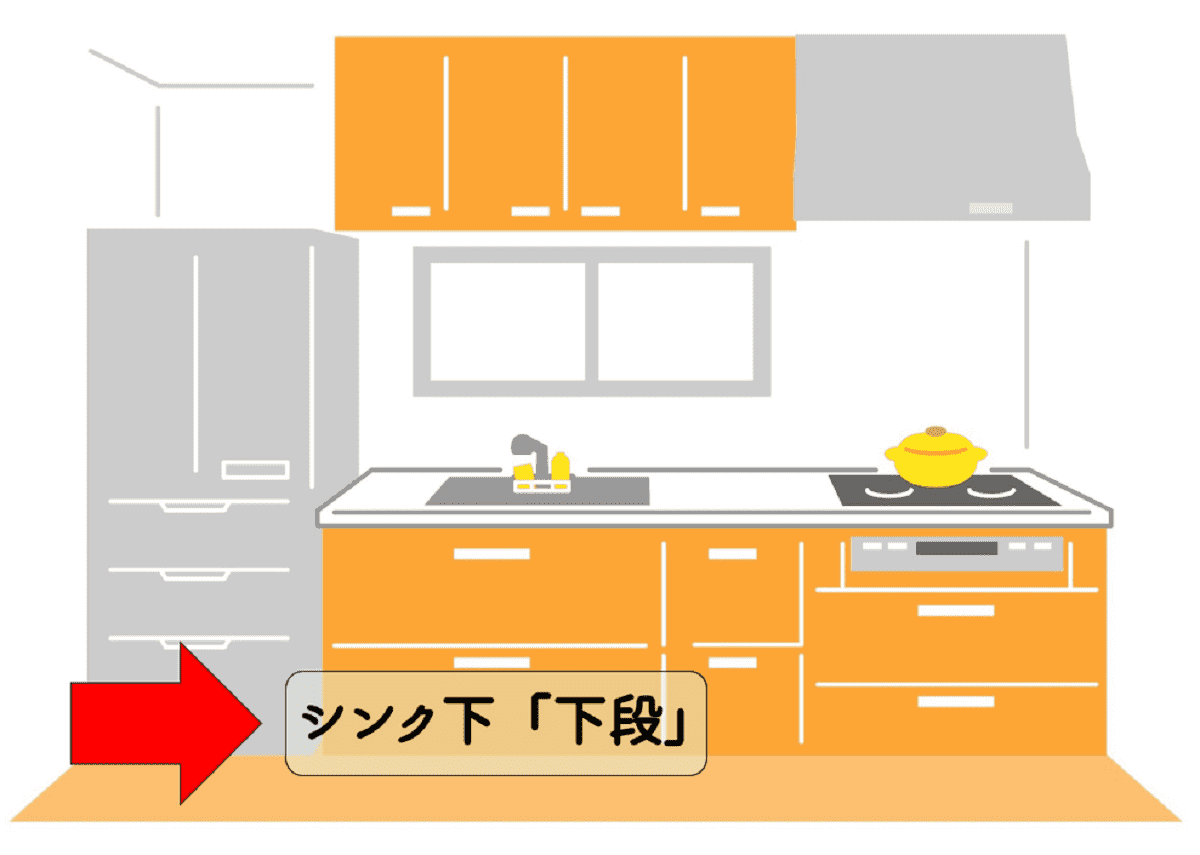

- 4 システムキッチンの収納実例(2)シンク下「下段(浅型引き出し)」

- 5 システムキッチンの収納例(3)シンク下「観音開きタイプ」

- 6 システムキッチンの収納実例(4)コンロ下「上段(深型引き出し)」

- 7 システムキッチンの収納実例(5)コンロ下「下段(浅型引き出し)」

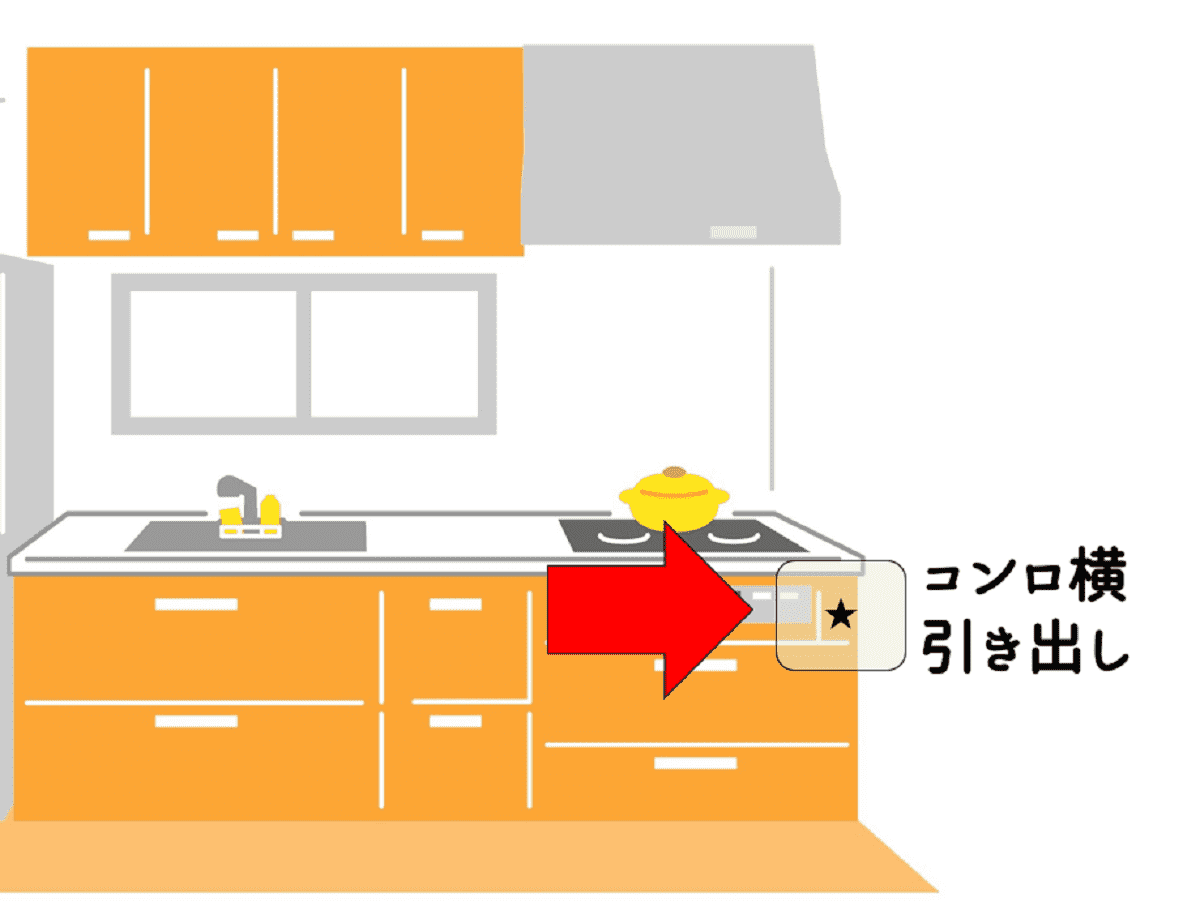

- 8 システムキッチンの収納実例(6)コンロ横引出し

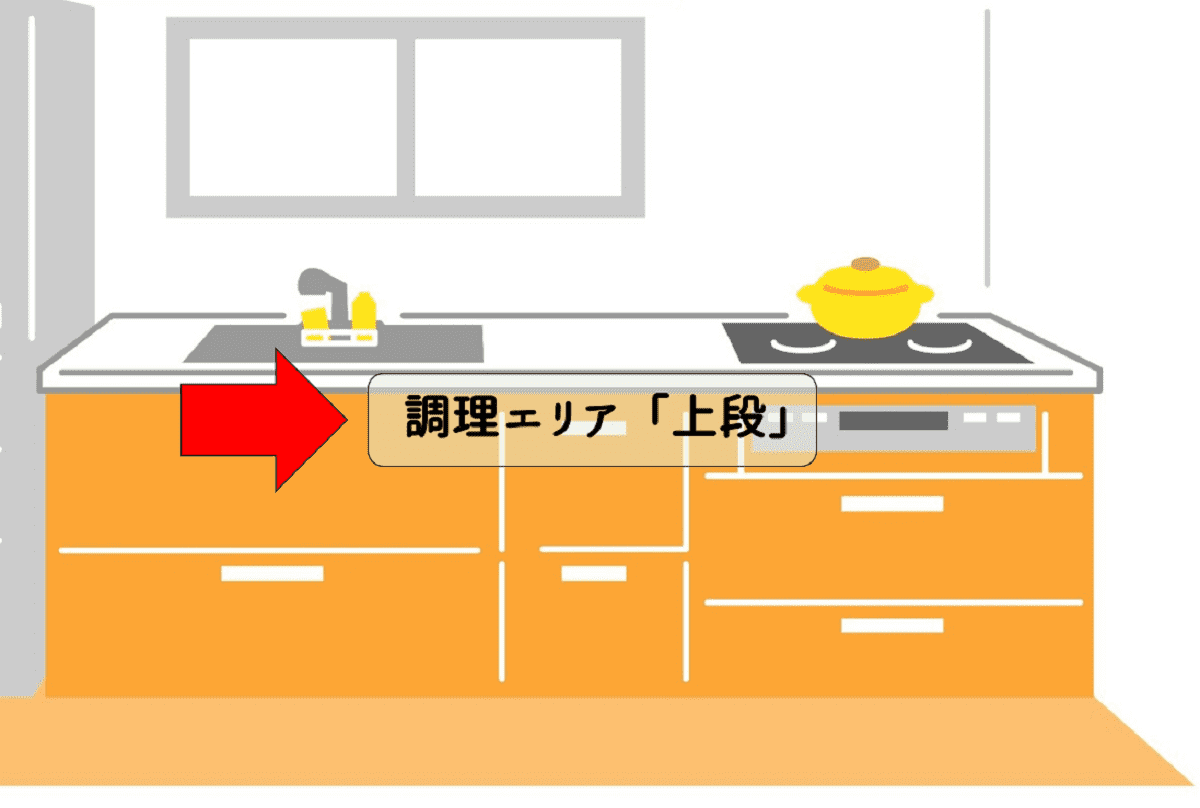

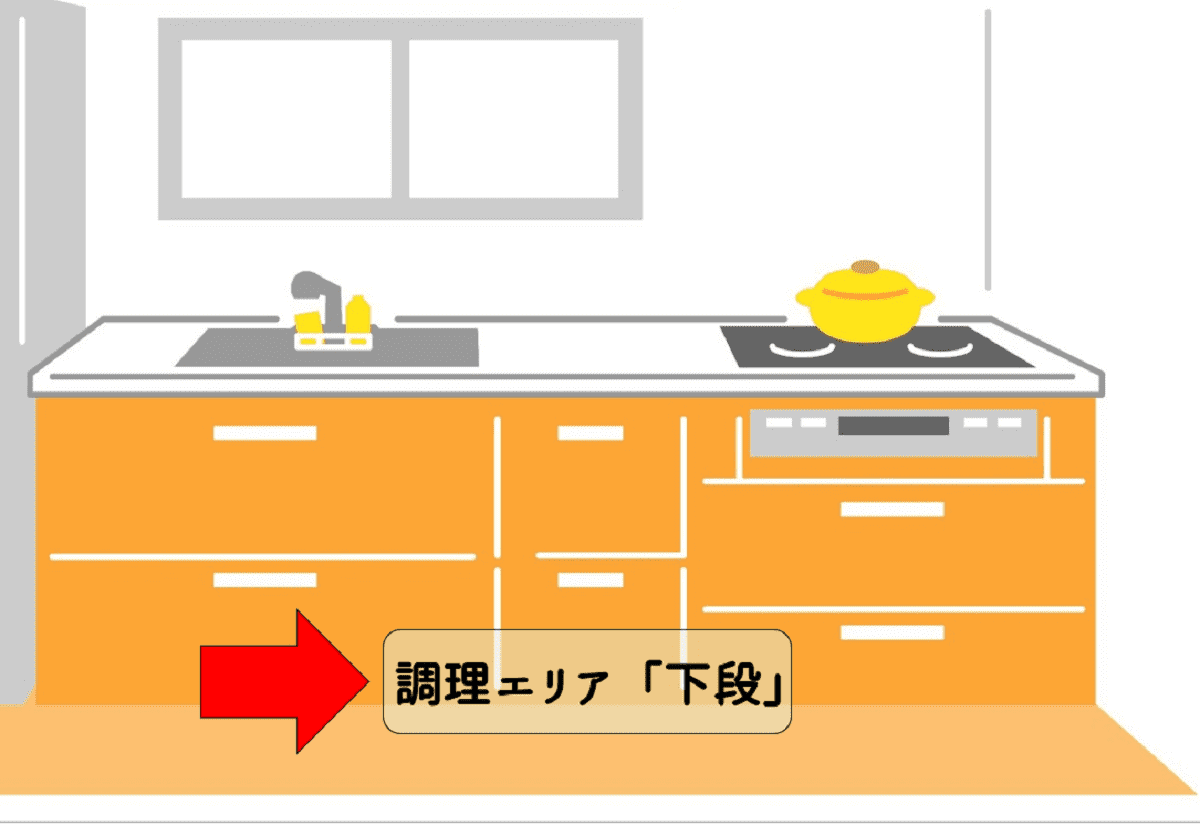

- 9 システムキッチンの収納実例(7)調理エリア下「上段(浅型引き出し)」

- 10 システムキッチンの収納実例(8)調理エリア下「中段(深型引き出し)」

- 11 システムキッチンの収納実例(9)調理エリア下「下段(浅型引き出し)」

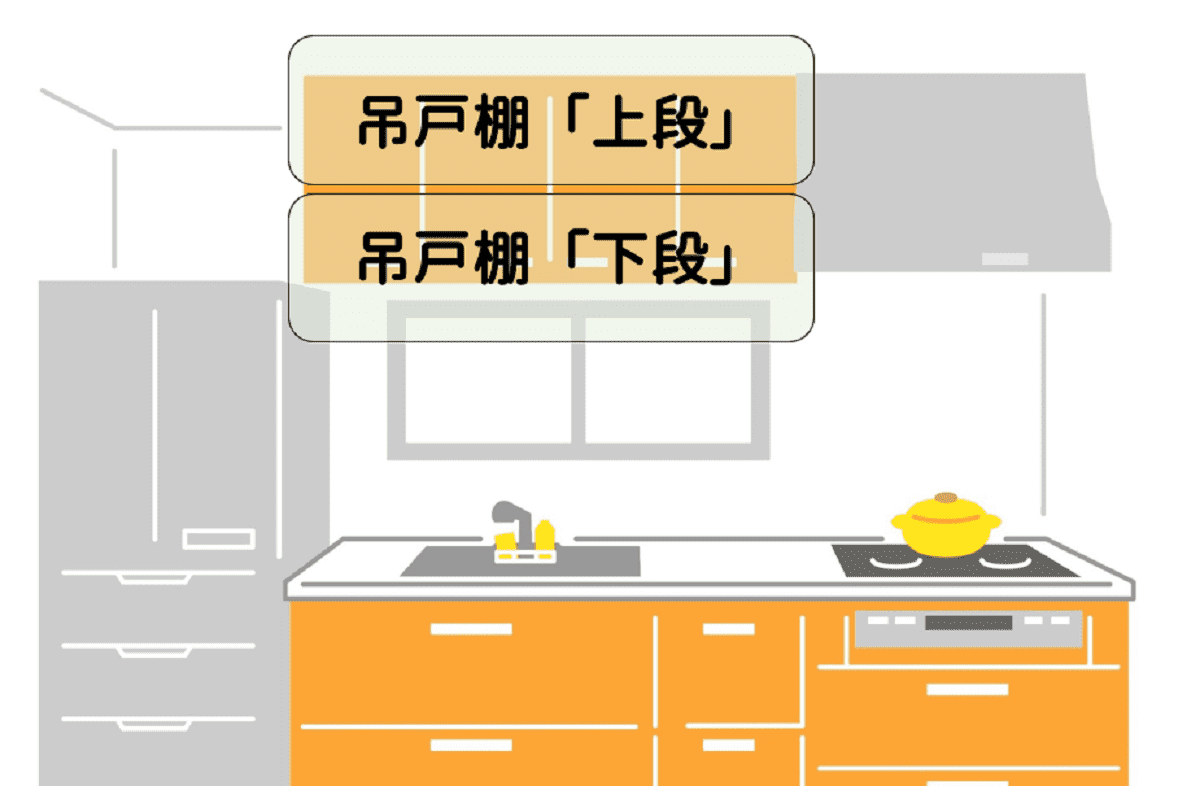

- 12 システムキッチンの収納実例(10)吊り戸棚「下段」

- 13 システムキッチンの収納実例(11)吊り戸棚「上段」の収納例

- 14 まとめ

システムキッチンの収納がうまくいかない2つの原因

最初に、これからシステムキッチンを片付けたいと思っている方へ、システムキッチンの収納を整えるポイントをお伝えします。

システムキッチンを整えるために、まずシステムキッチンの収納がうまくいかない理由を知りましょう。

片付かない理由がわかれば、その原因に対策できます。

システムキッチンの収納が片付かない理由は、主に以下の3つ。

- しまう場所が決まっていない

- 引き出しに仕切りがない

- 収納するアイテムが多い

それぞれご説明します。

1-1.理由(1) しまう場所が決まっていない

キッチンが片付かない場合、アイテムごとのしまう場所が決まっていない人が多いでしょう。

初めにしまう場所が決まっていないから、とりあえず適当にしまいがち。気づけばごちゃごちゃの引き出しになってしまいます。

まずはアイテムごとに収納場所をしっかり決めてあげましょう。

1-2.理由(2) 引き出しに仕切りがない

収納に仕切りを作らず、そのままアイテムを詰め込んでしまうことも、収納がうまくいかない大きな原因になります。

一部のシステムキッチンを除き、システムキッチンの引き出し内は仕切りがないことがほとんどです。しかし、そのまま詰め込むだけでは整った収納にはなりません。

アイテムごとにボックスなどで仕切りを作ってあげるだけで、取り出しやすくなり見た目もスッキリします。

1-3.理由(3) 収納するアイテムが多い

そもそも、キッチンアイテムはキッチンの収納スペースに収納しきれる量でなければいけません。

どんなに収納上手な人でも、もともとの収納スペースに見合わない量のアイテムがあれば、物が溢れて収納しきれなくなってしまいます。

使わないアイテムを捨てられずにとっておく人は多いですよね。しかし、収納しきれないのにどんどんアイテムを増やしてしまうのは、自ら収納の難易度を上げる行為です。

キッチンの引き出しが片付かないと悩んでいる方は、手持ちのキッチンアイテムが多すぎないか、一度確認してみるといいかもしれません。

システムキッチン収納を整える3ステップ

それでは、上記3つの問題を解決できるよう気をつけながら、実際にキッチン収納を整えるために準備していきましょう。

システムキッチンの収納を片付けるときは、次の3ステップを意識すると、使いやすく整った収納を目指せますよ!

- 使わないアイテムを断捨離

- 使用頻度で分別し収納場所を決める

- 収納に必要な収納グッズを揃える

それぞれ詳しく解説します。

2-1.ステップ(1)使わないアイテムを断捨離

スッキリした収納にかかせないのが、不要なアイテムの整理です。

キッチンは毎日使う場所だからこそ、気付くと不要なアイテムがたまってしまいます。この機会にぜひ、断捨離を検討しましょう。

目安として、3年以上使用していないアイテムは今後も使う可能性が低いため、断捨離するべきです。

物を大切にする気持ちも大切ですが、「いる」「いらない」の線引きをしっかり判断できることも重要ですよ。

2-2.ステップ(2)使用頻度で分別し、収納場所を決める

次のステップでは、エリア別にだいたいの収納場所を決めていきます。基本的な収納場所は、以下を参考に。

| 水まわりエリア | 水まわりで使うアイテムを収納 | ザル・ピッチャー・鍋など |

| 調理エリア | 調理や配膳に使うアイテムを収納 | 細かな調理器具など |

| 火まわりエリア | 火を使う調理で使うアイテムを収納 | フライパン・油・ボトル調味料など |

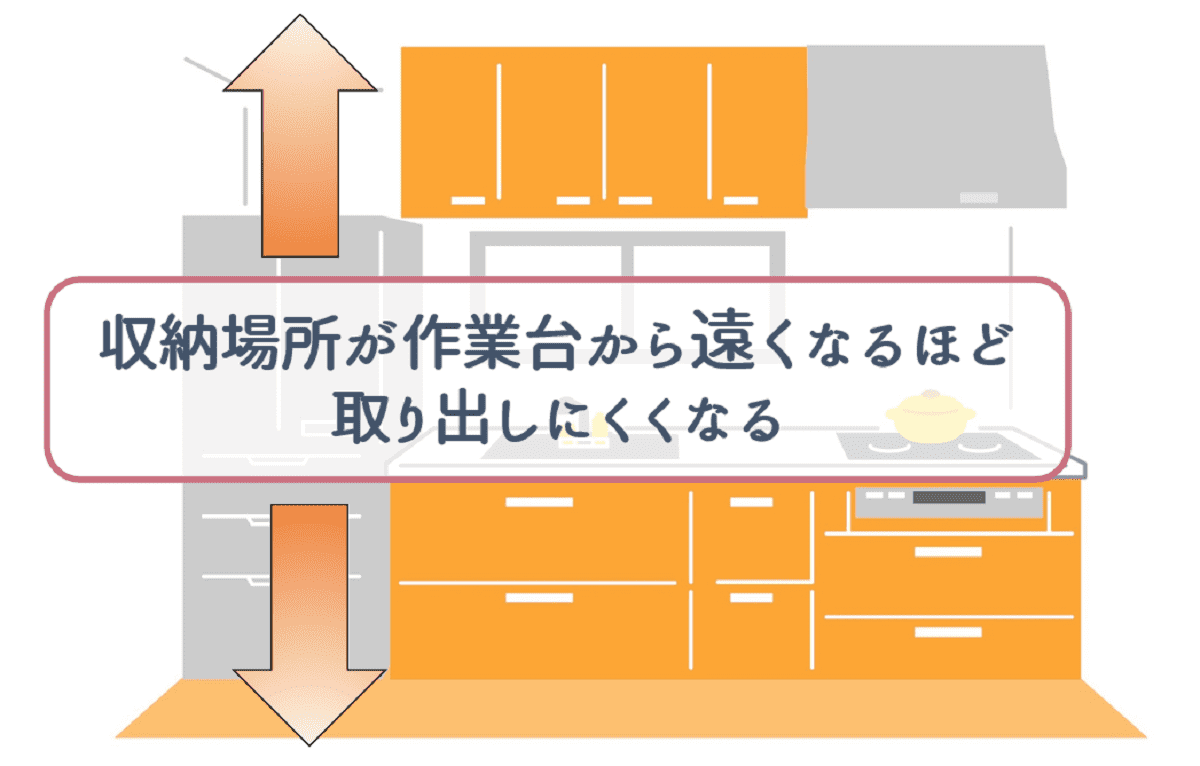

さらに、ここから使用頻度に応じて収納場所を決めることで、より使いやすいキッチンになります。

使用頻度の高い物ほど、取り出しやすい位置に収納するのが◎。反対に使用頻度の低い物は、取り出しにくい位置に収納します。

例えば…

-

- 調理エリア上段にピーラーや計量スプーンを配置

→調理の際に作業がスムーズに

-

- 吊り戸棚下段にバスケットに入れてお弁当グッズを配置

→ワンアクションで取り出せる

キッチンの上にはできれば物を置きたくありません。

特に使用頻度の高いお玉などのキッチンツールはキッチン上に吊るしたり、ツールスタンドに立てたりして収納するのもいいでしょう。

加えて、引き出し内の収納位置も考慮しましょう。

引き出し内では、手前のほうが取り出しやすく、奥にいくほど取り出しにくくなります。

よって、引き出しの手前には使用頻度の高いアイテム、奥に使用頻度の低いアイテムを収納するといいでしょう。

毎日使うアイテムこそ、すぐに取り出せる工夫をしたいですね。

2-3.ステップ(3)収納に必要な収納整頓グッズを揃える

だいたいの収納場所が決まったら、アイテムごとに仕切りを作ってあげましょう。バラつくアイテムだけでもボックスに入れてみてはいかがでしょうか。

仕切り用のボックスを購入するなら、100円ショップやニトリがおすすめ。最近は100円ショップでも300円ほどでしっかりした素材のボックスが売られています。

そこまで収納にお金をかけたくない方は、空き箱や紙袋を利用してボックスや仕切りを作る方法もおすすめです。

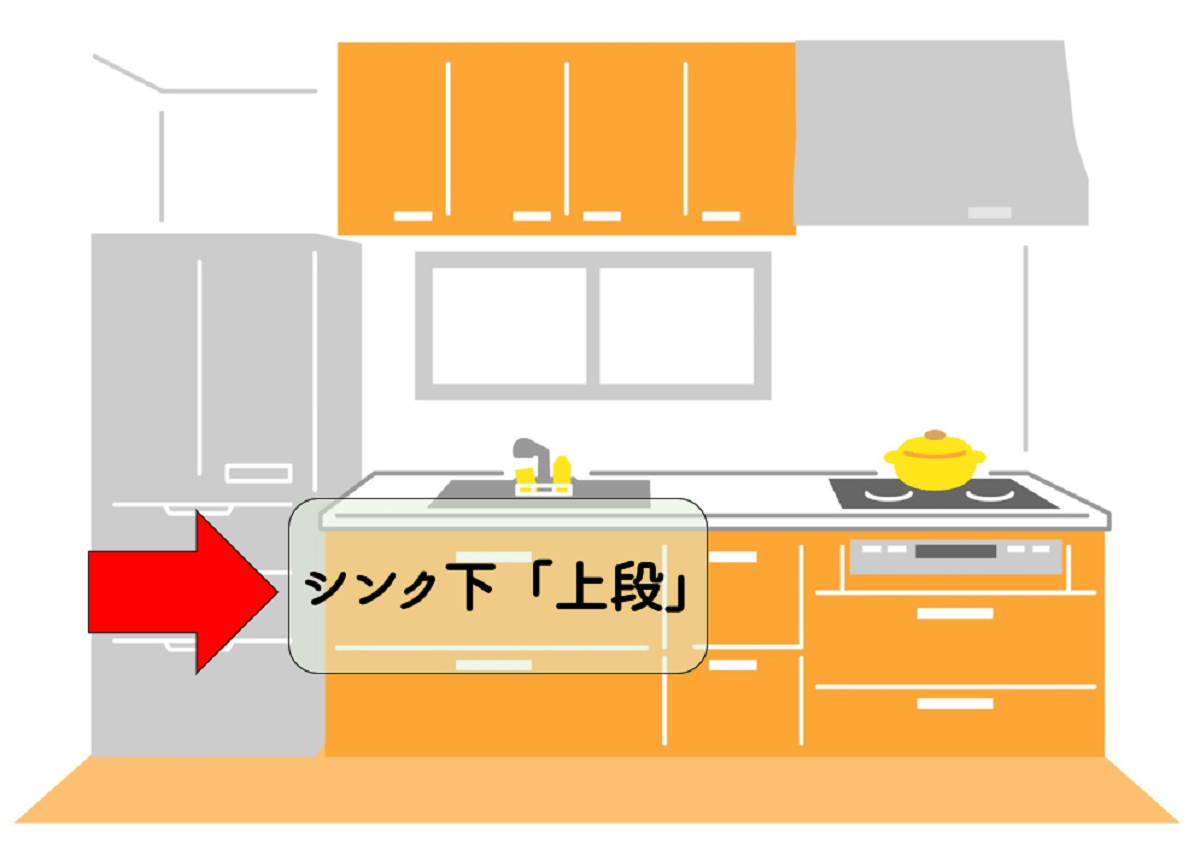

システムキッチンの収納実例(1)シンク下「上段(深型引き出し)」

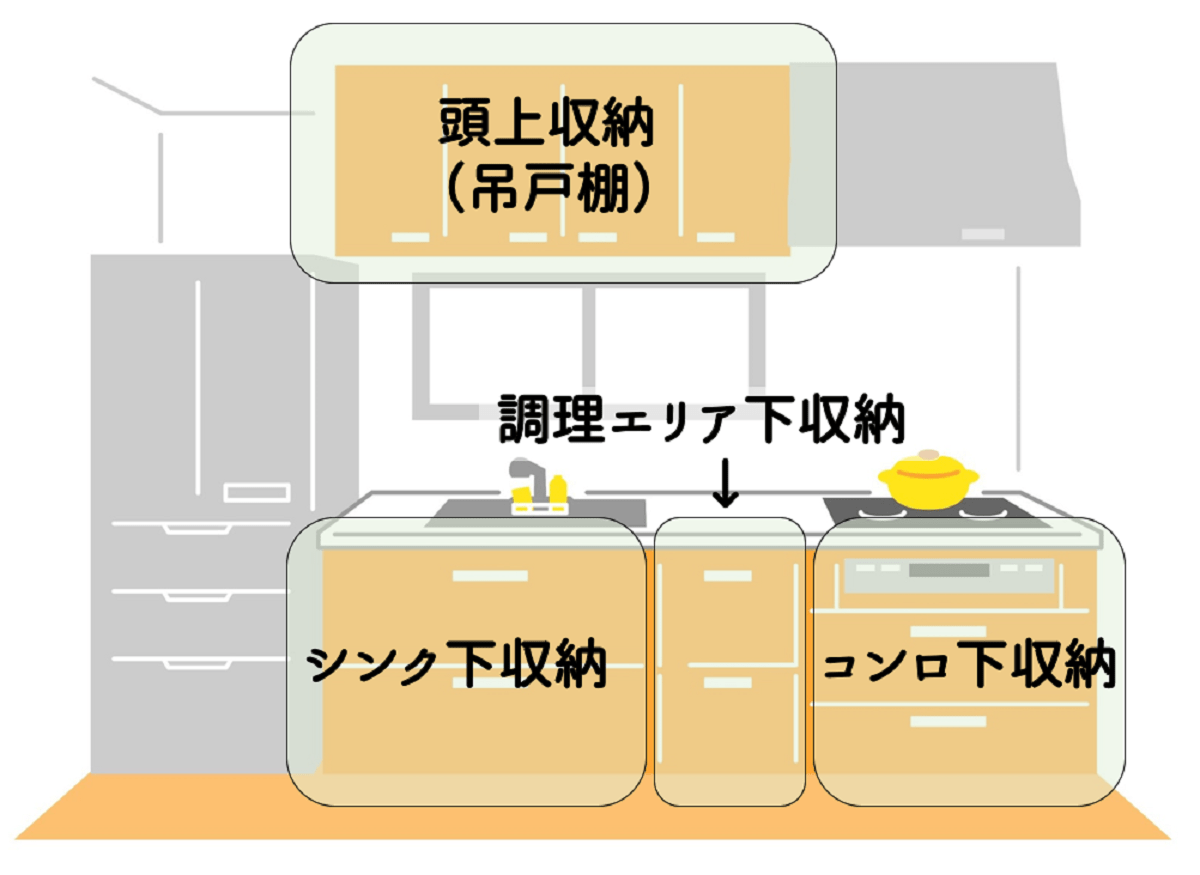

システムキッチンの収納は、上記のように大きく4つのエリアに分けられます。

引き出しの数や大きさはキッチンの型によっても異なりますが、今回は最も一般的な上記のエリアパターンについて、上段・下段(エリアによっては中段)と分けてご紹介します。

まずは、シンク下「上段」に位置する深型引き出しの収納例をみていきましょう。

【シンク下「上段」の収納ルール】

- 水回りで使用するアイテムを入れる

- 鍋は重ねない

- アイテムはなるべく立てて収納する

シンク下「上段」には、ザルなどの水回りグッズを収納するのが基本です。

水回りで使うアイテムをシンク下に収納しておけば、取り出し後、水を入れるなどの作業がスムーズになります。

また、鍋は重ねないほうが取り出しやすくなります。まな板やバットなどの大きなアイテムは重ならないようになるべく立てて収納できるといいでしょう。

3-1.基本的なシンク下「上段」の収納例

| 【シンク下「上段」の収納アイテム一覧】 |

|

サイズの異なる鍋を重ねて収納してしまうと、下の鍋が取り出しにくくなります。そこで、鍋を1つずつファイルボックスに収納し、取り出しやすくしました。

同様に、重なると取り出しにくいまな板などの平たいアイテムは、それぞれ立てて収納できるように工夫しています。

3-2.シンク下「上段」の収納アイデア

上記の収納例には、細かなアイデアが詰まっています。そこで、上記例のアイデアから、下記の二つを解説します。

- 鍋は重ねずファイルケースに収納

- ブックエンドで立てる収納に

それぞれ詳しくみていきましょう。

3-2-1.鍋は重ねずファイルケースに収納

一つ目のアイデアは、鍋を重ねずにファイルケースに収納するというものです。

筆者は実際に、鍋は1つずつ、ダイソーのファイルケースに収納しています。持ち手が高い位置にくるので、取り出しやすさもアップします。

3-2-2.ブックエンドで立てる

二つ目のアイデアは、ブックエンドを利用して立てて収納するというものです。

左下のファイルボックスと扉の間のスペースには、ブックエンドで仕切りを作り、スキレットと落とし蓋・うらごし器を分けて収納しています。

ブックエンドを置くことで、どれか1つを取り出しても残りのアイテムが崩れることはありません。

さらに、左奥にはブックエンドと仕切り板を組み合わせて仕切りをつくり、バットやスライサー、まな板を立てて収納。

重たいアイテムを立てるとブックエンドがずれやすくなるため、下には滑り止めマットを敷いてズレを防止しています。

ちなみに、ブックエンドと一緒に使用しているパネルは、ダイソーの組み立てラック用マルチパネルです。

システムキッチンの収納実例(2)シンク下「下段(浅型引き出し)」

シンク下「下段」に位置するのは、シンク下の足元にある浅型の引き出しです。

【シンク下「下段」の収納ルール】

- 重さのあるアイテムを収納する

- 使用頻度の低いアイテムを収納する

ここには、重さのある鍋などをしまうのが基本。重いものを上に収納してしまうと、落下の危険性があるほか、上部の空間がムダになりやすくなります。

背の低い鍋なら、浅型の引き出しにもピッタリ収まります。

低い位置は若干取り出しにくく感じることから、普段使いのアイテム収納には向きません。他にも、たこ焼き器などの使用頻度が低いアイテムを収納してもいいでしょう。

また鍋の数が少なくスペースがあるなら、掃除道具やストック品、使用頻度の低い大皿などを収納してもいいでしょう。

4-1.基本的なシンク下「下段」の収納例

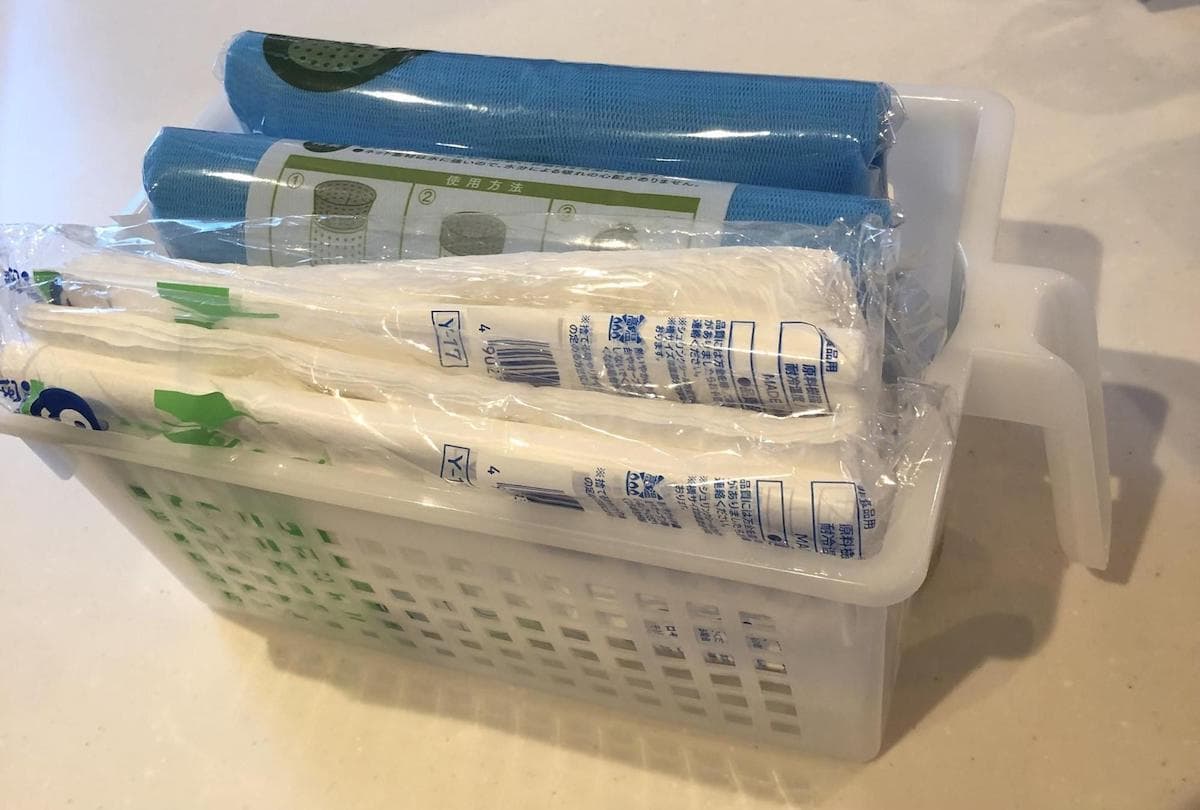

こちらの収納例では、重たい鍋とゴミ袋などの小物を収納しています。

| 【シンク下「下段」の収納アイテム一覧】 |

|

こちらの例では、基本に従ってシンク下には重たい鍋を収納し、鍋と扉の間のスペースにもボックスを置いて小物を収納している状態です。

ボックスには、主に水回りで使用するアイテムを収納しています。

4-2.シンク下「下段」の収納アイデア

上記のシンク下収納の例にも、細かなアイデアが詰まっています。そこで、上記例のアイデアから下記の3つを解説いたします。

- 鍋アイテムを一緒に収納

- ボックスに分けて小物を収納

- ゴミ袋はコインケースに収納

それぞれ詳しくみていきましょう。

4-2-1.鍋アイテムを一緒に収納

一つ目のアイデアは、鍋アイテムを一緒に重ねての収納です。

鍋用の取り皿は、鍋の時にしか出番がないので、土鍋の側にまとめて収納。1人用鍋の下に敷く鍋敷きも一緒に収納しています。

4-2-2.ボックスに分けて小物を収納

二つ目のアイデアは、ボックスを活用した小物の収納です。

シンク下の薄型引き出しは意外に奥行きがあるので、鍋をしまってもスキマができます。

横長のボックスを引き出し手前においてやれば、細かなアイテムの収納場所をつくれますよ。

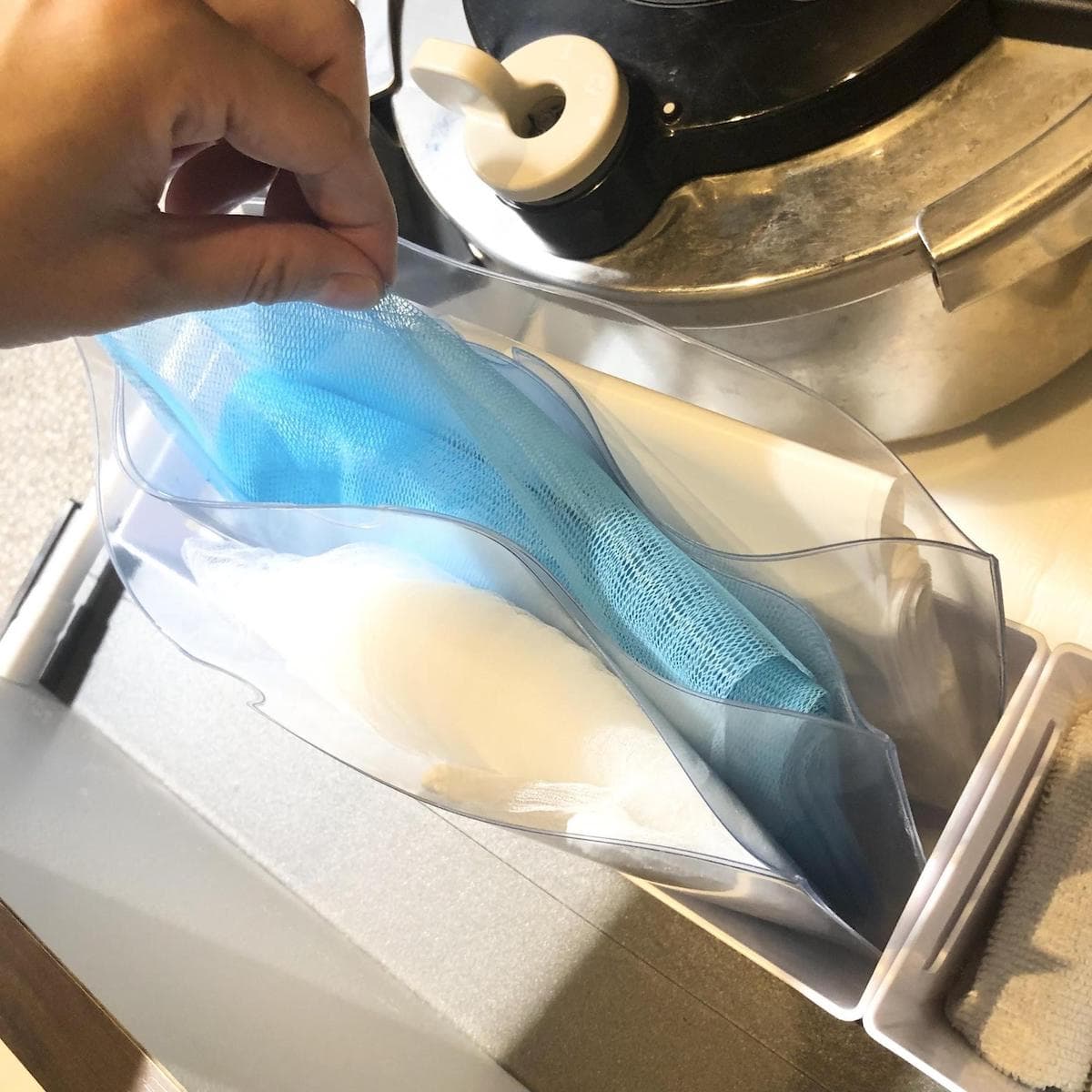

4-2-3.ゴミ袋はコインケースに収納

三つ目のアイデアは、ゴミ袋をコインケースに収納するというものです。

ゴミ袋、水切りストッキングは半分に折ってからソフトタイプのコインケース(ダイソー)に入れています。立てて収納でき、1枚ずつ取り出せます。

システムキッチンの収納例(3)シンク下「観音開きタイプ」

システムキッチンのなかには、シンク下がスライドタイプではなく、両開きの扉がついた観音開きタイプのものもありますね。

ここでは、観音開きタイプのシンク下収納例をご紹介します。

【シンク下「観音開きタイプ」の収納ルール】

- 水回りで使用するアイテムを入れる

- 鍋は重ねない

- 細かいグッズは用途ごとに分けて収納する

観音開きタイプは引き出しがないため、上部の空間がデッドスペースになりやすいのがデメリット。鍋などもついつい重ねて収納しがちで、使いにくい収納になってしまいます。

観音開きタイプでは、適度にラックなどの収納グッズを使うこともポイント。ラックやボックスで収納エリアを分けてあげると、使いやすさが向上します。

5-1.基本的なシンク下「観音開きタイプ」の収納例

こちらの収納例では、水回りアイテムに加え、フライパンや掃除道具を収納しています。

| 【観音開きタイプの収納アイテム一覧】 |

|

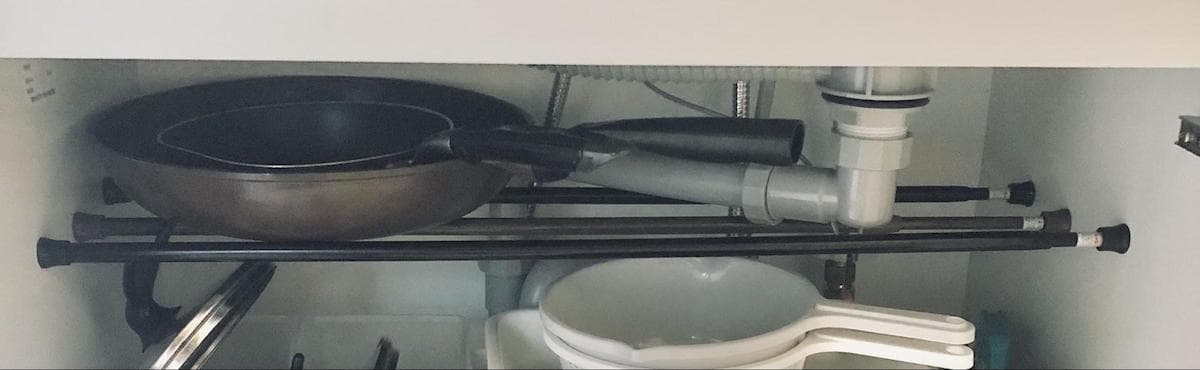

こちらの例では、デッドスペースを最大限に活かすための工夫をしています。

鍋を取り出しやすくするためにファイルボックスに収納。上部には突っ張り棒で段を作り、フライパンを置くスペースをつくりました。

写真右側ではラックを使用し、かさばるアイテムはラックの上部に、細かな掃除用品や水まわりのストック品などはボックスに収納しています。

5-2.シンク下「観音開きタイプ」の収納アイデア

上記のシンク下「観音開きタイプ」の収納例にも、細かなアイデアが詰まっています。そこで、上記例のアイデアから下記の3つを解説いたします。

- コの字ラックで段を増やす

- 突っ張り棒で段を増やす

- ボックスで掃除道具やストック品を収納

それぞれ詳しくみていきましょう。

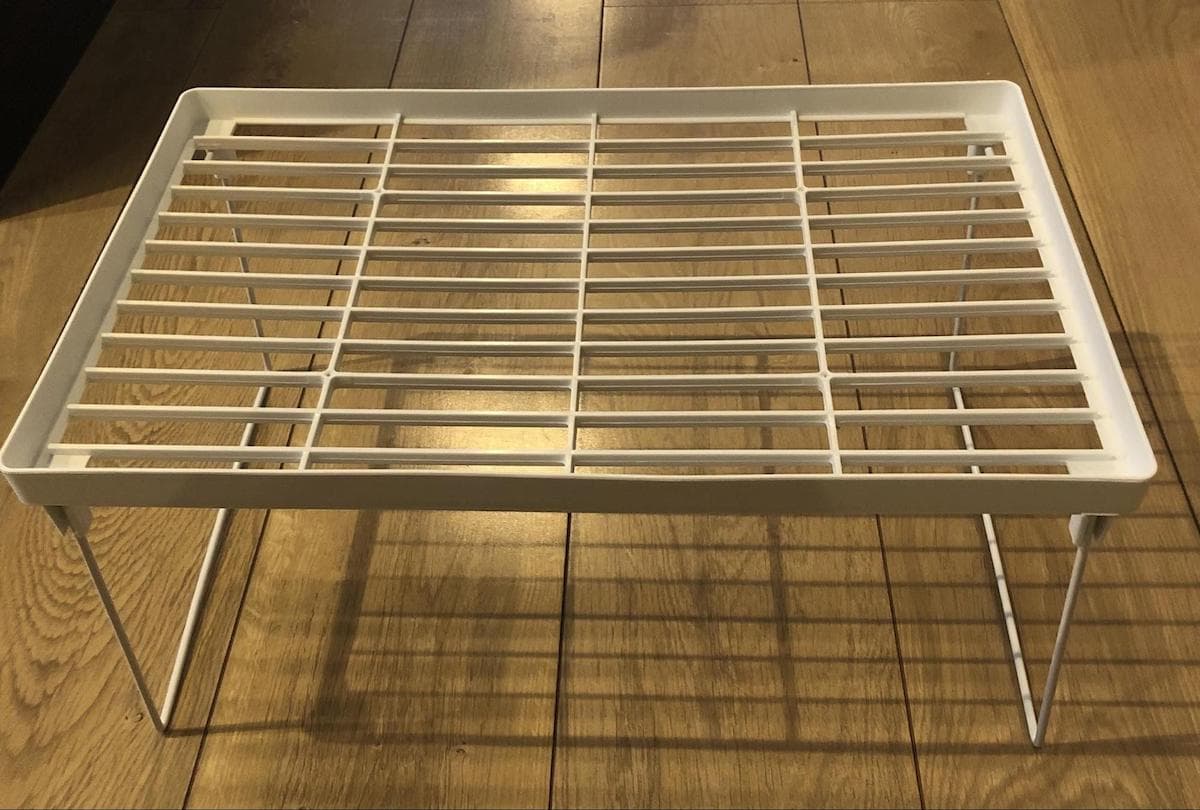

5-2-1.コの字ラックで段を増やす

一つ目のアイデアは、コの字ラックによる段の増設です。

観音開きタイプのデメリットである上部空間のデットスペースを活用するには、コの字ラックが便利です。上記の例では、ダイソーのプラスチックラックを活用しています。

5-2-2.突っ張り棒で段を増やす

二つ目のアイデアは、突っ張り棒による段の増設です。

上部の空間には突っ張り棒を使用すると簡単に段を増やせます。こちらもダイソーで、一本100円。3本突っ張ると、それなりの強度になりフライパンも乗せられます。

5-2-3.ボックスで掃除道具やストック品を収納

三つ目のアイデアは、ボックスを活用した掃除道具やストック品の収納です。

バラつきがちな細かいストック品は、ボックスに入れることでスッキリとした見た目に。ボックスが仕切りになり、横に並べたスプレーボトルもきれいに収まります。

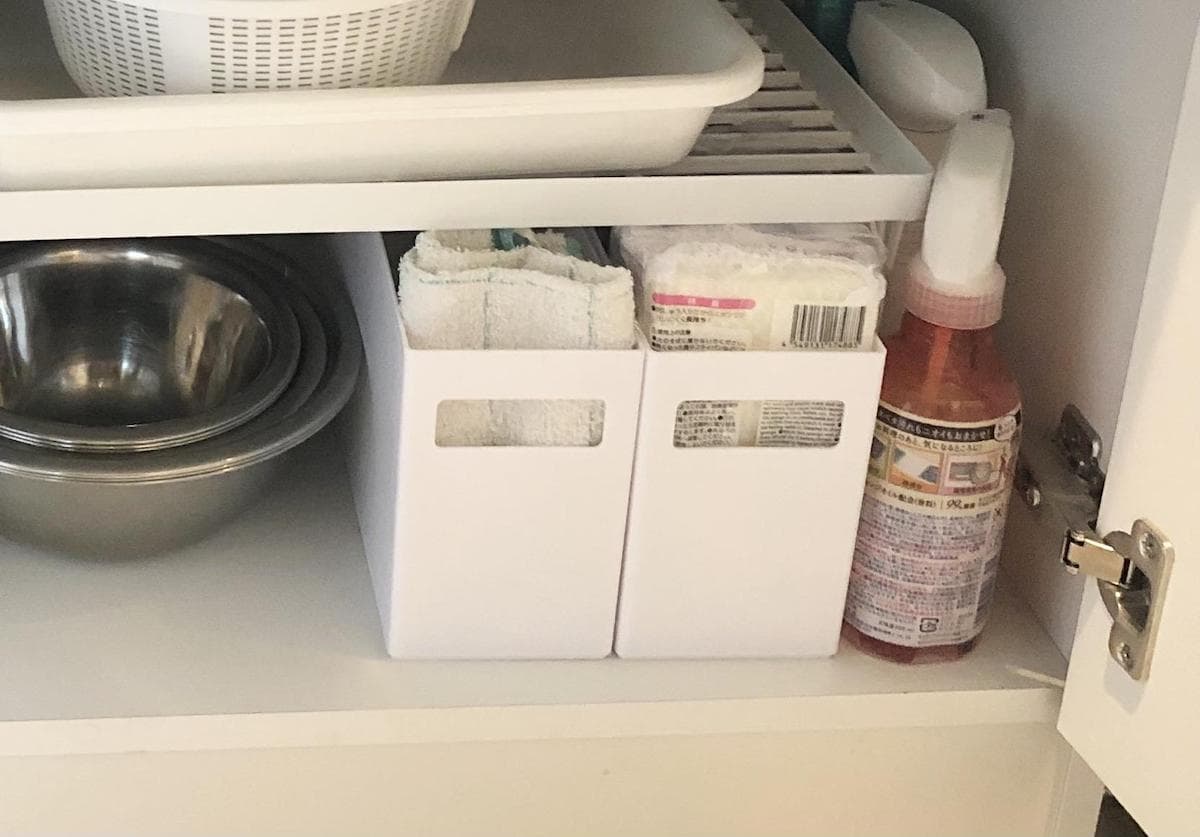

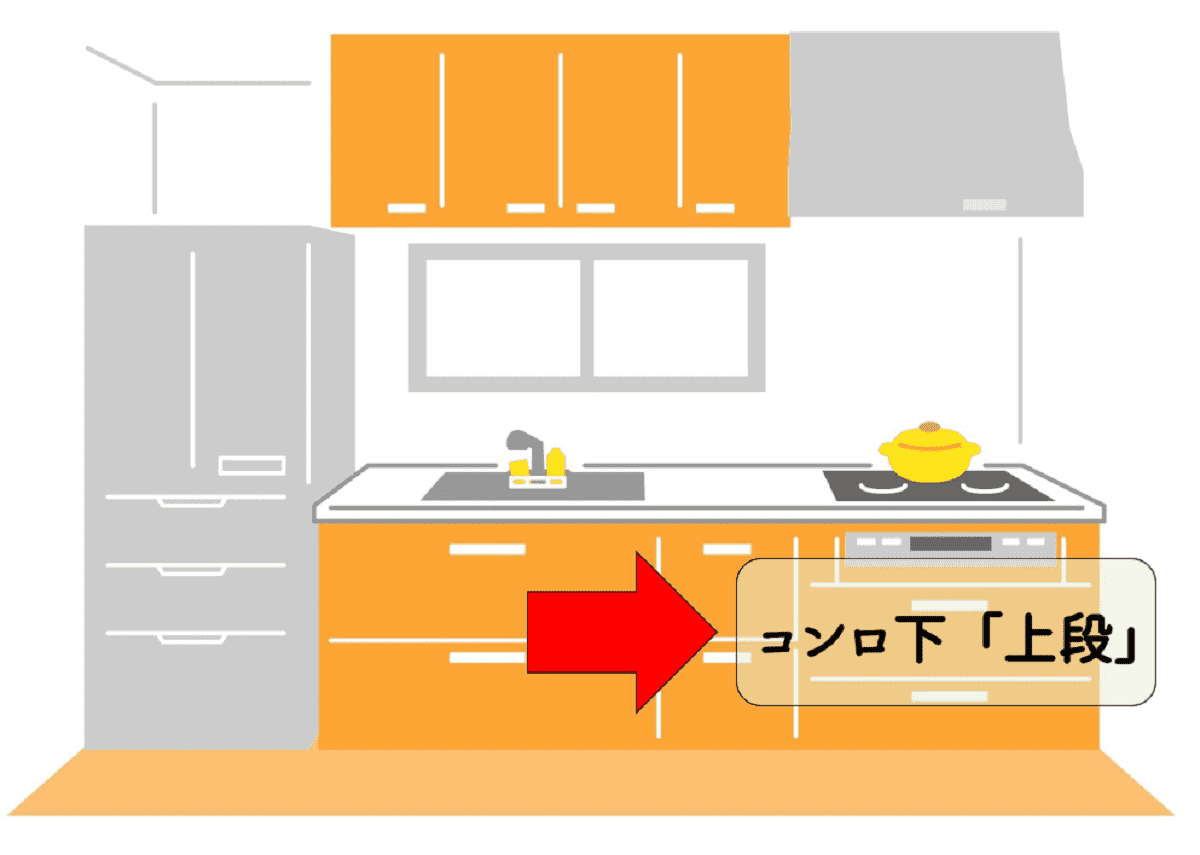

システムキッチンの収納実例(4)コンロ下「上段(深型引き出し)」

コンロ下「上段」は、コンロ下にある深型の引き出しです。

【コンロ下「上段」の収納ルール】

- 火回りで使用するアイテムを入れる

- フライパンやフタは重ねず、立てて収納

ここには、主に火まわりで使用するアイテムを収納するのが基本です。

例えばフライパンや揚げ物グッズ。コンロ下にしまっておけば、取り出してすぐにコンロの上にセットできます。

フライパンは重いから下段がいいのでは? と思うかもしれませんが、使用頻度を考えると上段に収納するのがベストです。

他にも、鍋やフライパン調理で使用するボトル調味料や、料理中に使うキッチンツールを収納するのもいいでしょう。

6-1.基本的なコンロ下「上段」の収納例

こちらの収納例では、フライパンと調理中に使う調味料類を収納しています。

| 【コンロ下「上段」の収納アイテム一覧】 |

|

調味料はコンロや調理エリアで使用するため、調理エリア側に収納。右側のボトル調味料は、容器のサイズで分けて、中央に仕切り板を置くだけで整理された印象になります。

よく使う片栗粉などの調味料は取手付きのビン(セリア)の容器に入れ替えました。いくつか詰め替え調味料を置く場合は容器を揃えてあげるとスッキリします。

容器のサイズがバラバラなビンの調味料や、細かな調味料はそれぞれボックスに収納しています。

ちなみに、調味料を入れているボックスは、ビールの空き容器を再利用したものです。

6-2.コンロ下「上段」の収納アイデア

上記のコンロ下「上段」の収納例にも、細かなアイデアが詰まっています。そこで、上記例のアイデアから下記の6つを解説いたします。

- フライパンはブックエンドに立てて収納

- 鍋蓋は自立式に改造

- ボトル調味料をパネルで区切る

- 調味料は上から取り出しやすい工夫を

- ボックスinボックスで細かな調味料を収納

- その他おすすめアイデア

それぞれ詳しくみていきましょう。

6-2-1.フライパンはブックエンドで立てて収納

一つ目のアイデアは、ブックエンドを活用したフライパンの収納です。

フライパンはブックエンドを2つ使用し、仕切りを作って立てて収納しています。

6-2-2.鍋蓋は自立式に改造

二つ目のアイデアは、鍋蓋を自立式に改造するというものです。

鍋の蓋はコンロでの調理中に使用するため、コンロ下に収納。鍋の蓋はそのままだと倒れてうまく収納できないため、取手を変え、立てて収納できるようにしています(取手は数年前にダイソーで購入したもの)。

6-2-3.ボトル調味料をパネルで区切る

三つ目のアイデアは、ボトル調味料をパネルで区切るというものです。

右端のボトル調味料の隙間にはパネルを1枚in。これだけで列がはっきりするため、キレイに整理された印象になります。

6-2-4.調味料は上から取り出しやすい工夫を

四つ目のアイデアは、調味料が上からとりやすくなるための工夫です。

小麦粉や片栗粉は使用頻度が高いため、瓶の容器に入れて収納しています。上に持ち手がついたタイプなら、上からの取り出しも楽になるでしょう。

マスキングテープでラベルをつけ、上から見たときに中身がわかるようにしています。

6-2-5.ボックスinボックスで細かな調味料を収納

五つ目のアイデアは、ボックスinボックスによる細かな調味料の収納です。

ボックスの中に一回り小さなボックスを入れると、仕切りがわりになり細かなアイテムの収納に役立ちます。こちらの例では、赤いボックス内に小さなボックス2つをイン。

左のボックスには袋から出した鰹節を入れ、右のボックスには輪切りのトウガラシやローレルなどの小袋に入った調味料と、ボトルに入れ替えたいりごまを収納しています。

小さなボックスの外側には、料理によく使う昆布と乾燥わかめの袋を入れています。小さいボックスが仕切りとなり、倒れず収納できます。

6-2-6.その他のおすすめアイデア

他にも、余裕があれば採用しておくと便利になるアイデアがあります。

いりゴマをダイソーの調味料ボトルに収納。ふりかけて使うときに便利です。

(写真は山崎実業のフライパンスタンドを使用)

また、フライパンや鍋の蓋は、専用の収納アイテムを使うとさらにスッキリ収納できます。きれいに収納したい方は、こうした収納アイテムを購入するのもいいでしょう。

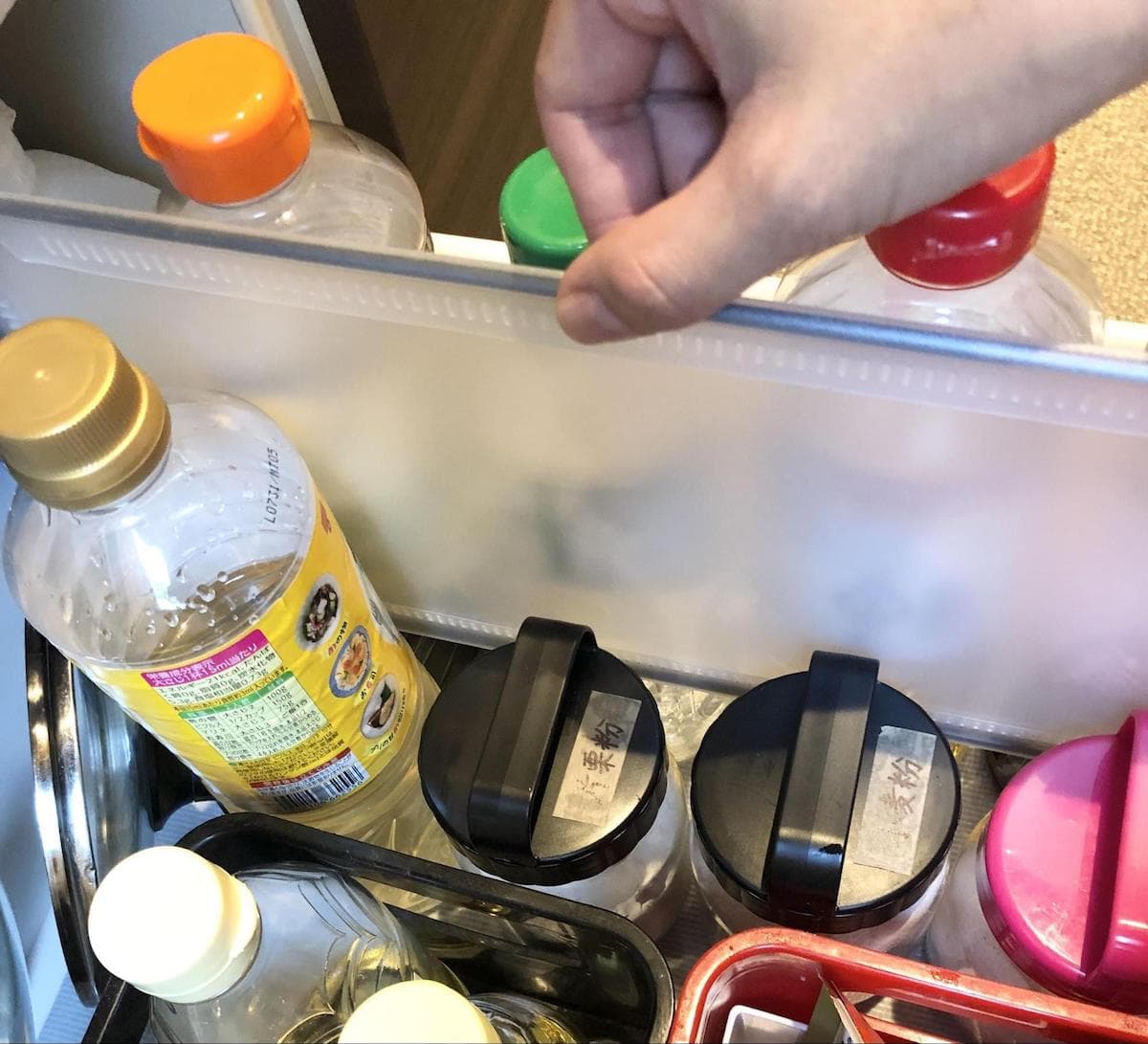

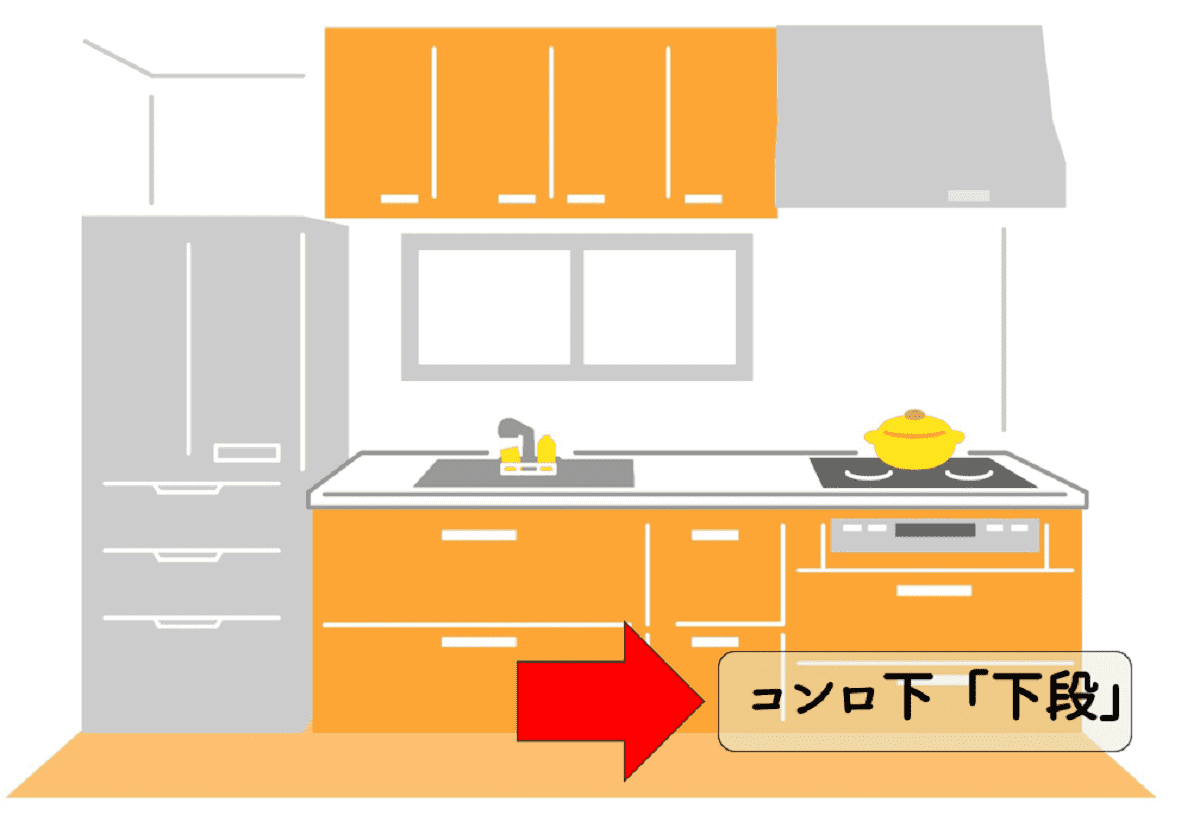

システムキッチンの収納実例(5)コンロ下「下段(浅型引き出し)」

コンロ下の下段は、浅型の引き出しです。

【コンロ下「下段」の収納ルール】

- 使用頻度の低いアイテムを収納する

- 重いアイテムを収納する

ここには、使用頻度の低いアイテムや重さのあるアイテムを収納します。

火まわりグッズに限らず、ミキサーやホットプレートなどを収納するのもいいでしょう。

7-1.基本的なコンロ下「下段」の収納例

こちらの収納例では、使用頻度の低いカセットコンロと、揚げものセットを収納しています。

| 【コンロ下「下段」の収納アイテム一覧】 |

|

カセットコンロと予備のカセット、揚げ物で使うアイテム、といったように、同時に使うアイテムは同じ場所に収納するようにしています。

使う物をまとめて収納することで、取り出しがスムーズになりますよ。

7-2.コンロ下「下段」の収納アイデア

上記のコンロ下「下段」の収納例にも、細かなアイデアが詰まっています。そこで、上記例のアイデアから、ブックエンドの活用による収納を解説いたします。

7-2-1.油きりバット、油避けパネルはブックエンドで固定

上記例のアイデアとして、ブックエンドを活用した油きりバットと油避けパネルの収納が挙げられます。

そのまましまうと面積をとるアイテムは、立て収納が基本。ブックエンドを活用すると、斜めの立て収納でもずれることなく収納できます。

システムキッチンの収納実例(6)コンロ横引出し

コンロ横には、小さな引き出しがついています。

【コンロ横引出しの収納ルール】

- スパイス類を収納する

ここは、主にスパイス類を収納するための引き出しです。

8-1.基本的なコンロ横引出しの収納例

こちらの収納例では、スパイス類と一緒にキッチンペーパーを収納しています。

| 【コンロ横引出しの収納アイテム一覧】 |

|

スパイスだけではスペースが余って倒れやすくなってしまうので、スキマにキッチンペーパーを収納してみました。

キッチンペーパーは主にコンロまわりで使用しますが、ロール型だと収納場所に迷いやすく、場所もとります。

箱のないティッシュ型に変えてコンロ横に設置すれば、使いたいときにもサッと取り出せます。

スパイス類には上部にラベルをつけて収納しています。

8-2.コンロ横引出しの収納アイデア

上記のコンロ下「下段」の収納例にも、細かなアイデアが詰まっています。そこで、上記例から下記の2つを解説いたします。

- コンロ横にキッチンペーパーを収納

- スパイス類はラベルをつけると探しやすい

それぞれ詳しくみていきましょう。

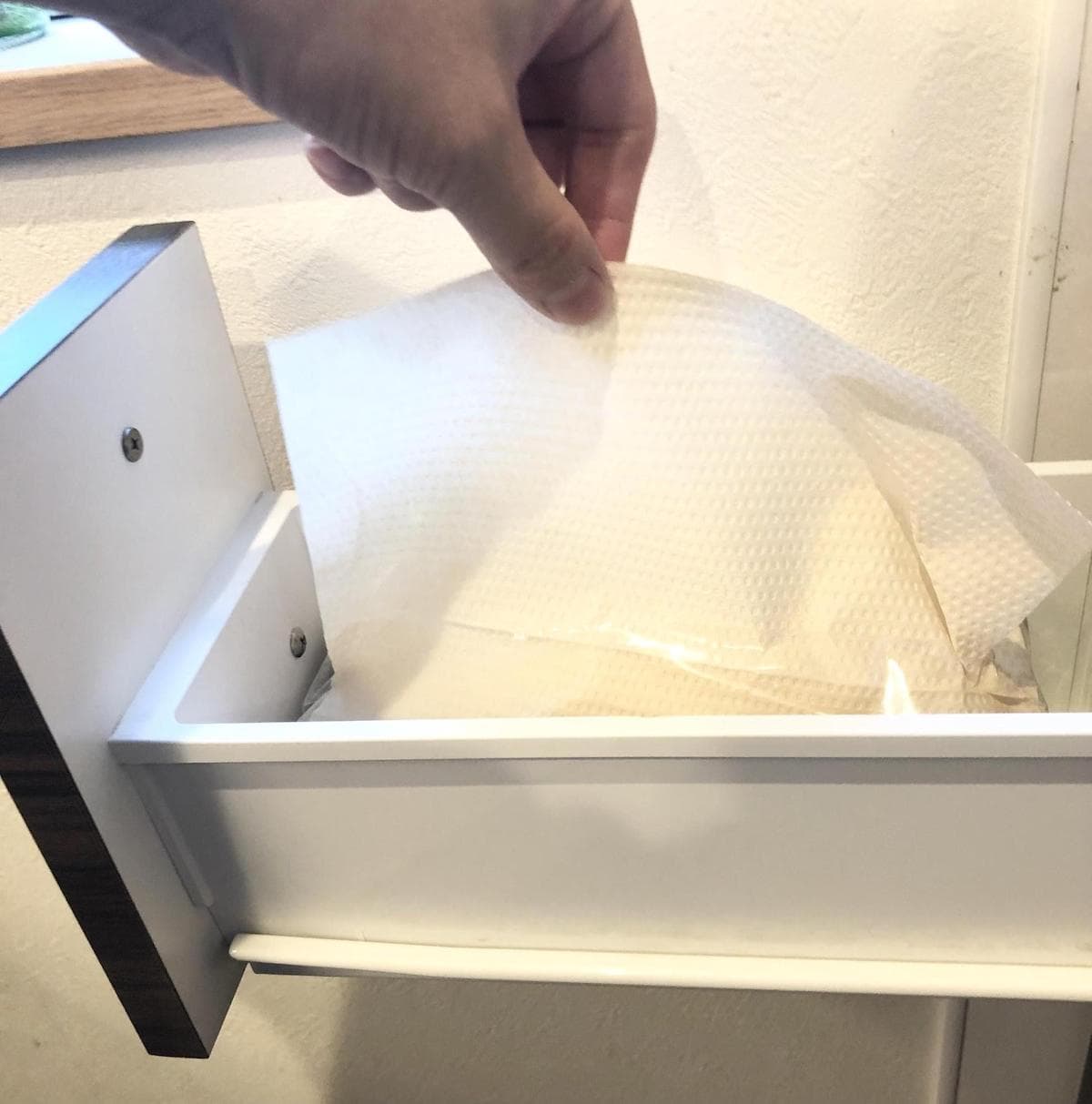

8-2-1.コンロ横にキッチンペーパーを収納

一つ目のアイデアは、コンロ横にキッチンペーパーを収納するといった内容です。

スパイスラックがいっぱいになるほどスパイスをお持ちの方は少ないのではないでしょうか。スパイス類を少しだけ収納してしまうと、引き出した際に滑ったり倒れたりしてしまいます。

そこで、空いたスペースにキッチンペーパーを収納。箱のないティッシュ型なら、狭いスペースでもぴったり収まります。

その他、砂糖や塩などの調味料を収納するのもいいですね。

8-2-2.スパイス類はラベルをつけると探しやすい

二つ目のアイデアは、スパイス類につけるラベル作成です。

スパイス類は上から見るとどれが何のスパイスかがわかりにくいですよね。そこで、上部にラベルを貼ってあげるとわかりやすくなります。写真では、大きな名前シールを小さく切って貼り付けています。

さらに見た目をすっきりさせたい方は、スパイスを入れる容器を揃えてあげてもいいですね。

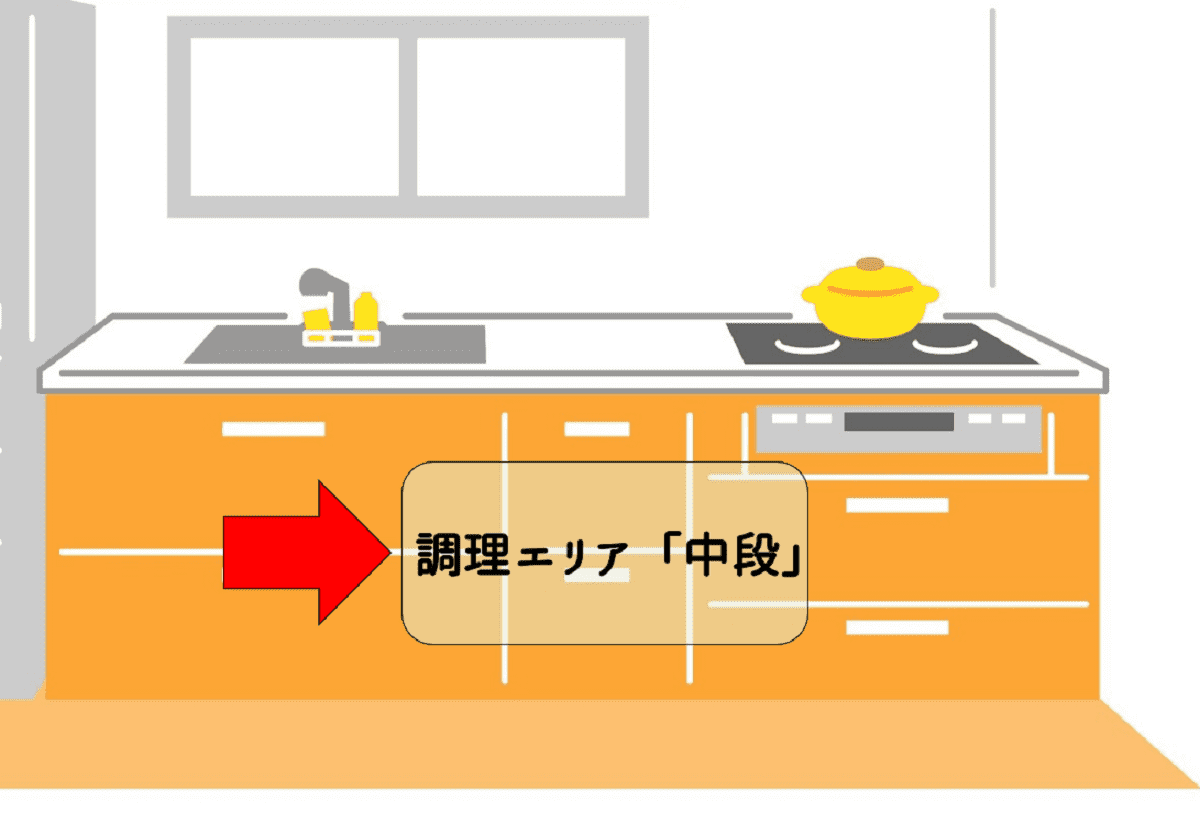

システムキッチンの収納実例(7)調理エリア下「上段(浅型引き出し)」

調理エリアとは、コンロとシンクの間にある調理スペースのこと。調理エリア下の引き出しは通常、「上段(浅型)・中段(深型)・下段(浅型)」の3段に分かれています。

調理エリア下「上段」は、浅型の引き出しになっています。

【調理エリア下「上段」の収納ルール】

- カトラリー類や細かい調理器具はポケットに分けて収納

- 使用頻度の高いものほど前に収納

- 1つのポケットに何種類も詰め込まない

調理エリア上段は、調理中に最も出し入れがしやすい引き出しのため、主に調理や配膳で使う細かな調理グッズやカトラリー類を収納します。

カトラリーケースなどを使用すると整理しやすくなりますが、たくさんつめこんでしまうと、それでも収納がうまくいきません。

そんなときには、ポケットごとに入れるアイテムを「1つのポケットに2種類まで」などとルールを決めて分類しましょう。

別で食器棚がある場合は、箸などのカトラリー類は食器棚の方に収納し、調理エリア上段の引き出しには細かな調理グッズを収納するといいでしょう。

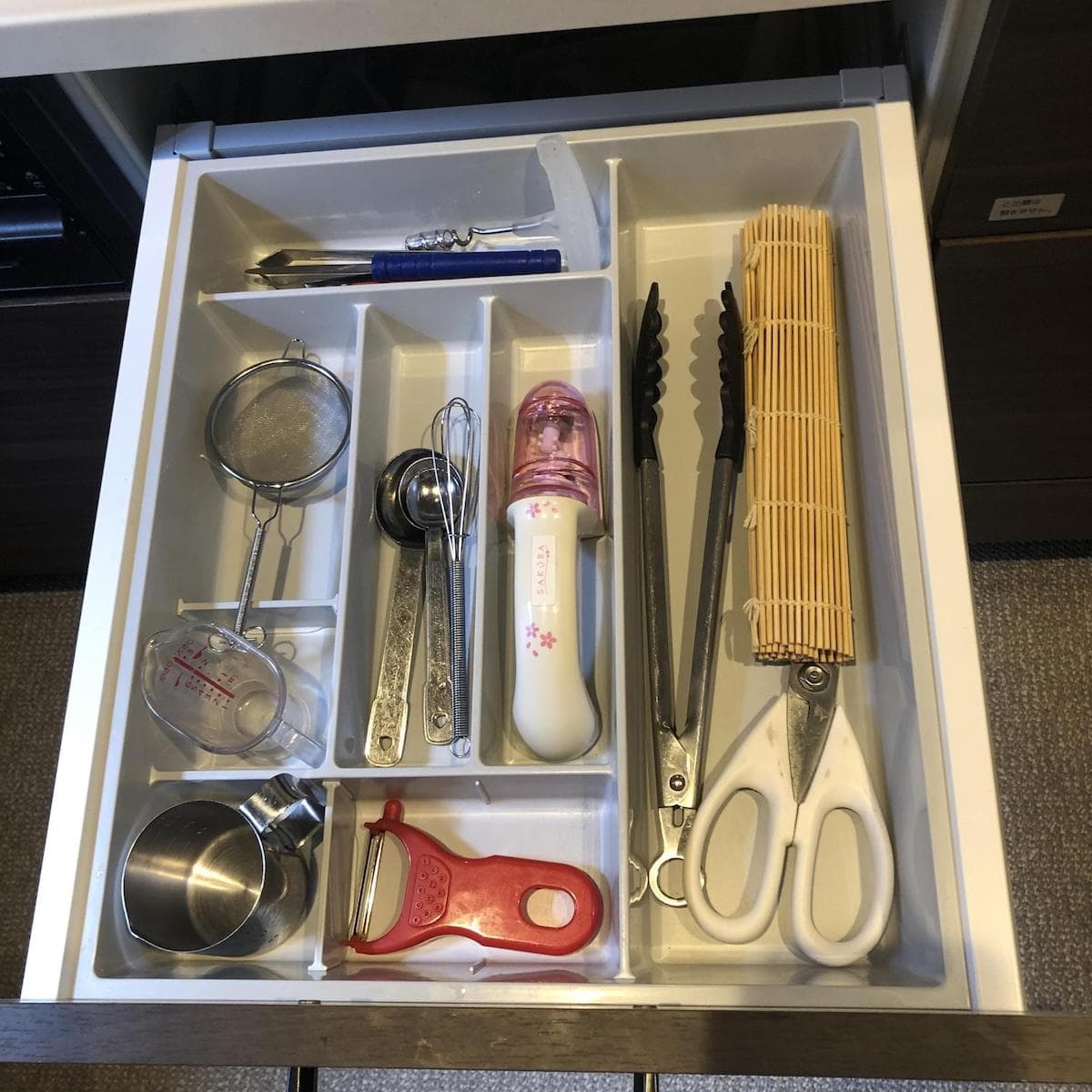

9-1.基本的な調理エリア下「上段」の収納例

こちらの収納例では、もとから引き出しに付属していた収納ケースをそのまま使用しています。

| 【調理エリア下「上段」の収納アイテム一覧】 |

|

調理エリアの上段は、調理中に一番取り出しやすい収納場所です。そのため、特に使用頻度の高いキッチンツールを収納するといいでしょう。

さらに、引き出し奥よりも手前のほうが取り出しやすいため、使用頻度の高いアイテムは手前に、使用頻度の低いアイテムを奥に収納しています。

9-2. 調理エリア下「上段」の収納アイデア

上記の調理エリア下「上段」の収納例にも、細かなアイデアが詰まっています。そこで、上記例から下記の2つを解説いたします。

- カトラリーケースは2段にすると収納力アップ

- 日常使いのキッチンツールは立てて収納

それぞれ詳しくみていきましょう。

9-2-1.カトラリーケースは2段にすると収納力アップ

一つ目のアイデアは、カトラリーケースを2段にし、収納力をアップさせるというものです。

小物が多いと市販のカトラリーケースでは収納場所が足りなくなりますよね。そんなときは、こちらの写真のようにボックスをちょい足しして2段にしてしまうのもあり。

お弁当用のカップなどを小さなボックスに入れて、ここに収納するのもいいですね。使いたいときはボックスごとパッと取り出せます。

9-2-2.日常使いのキッチンツールは立てて収納

二つ目のアイデアは、日常的に使用するキッチンツールを立てて収納するというものです。

木べらやお玉などのよく使うキッチンツールは、引き出し内には収納せずに、キッチン上に立てて収納しています(写真はニトリのツールスタンドを使用)。

よく使うものほど、手に取りやすい位置に置くと効率的ですよ。

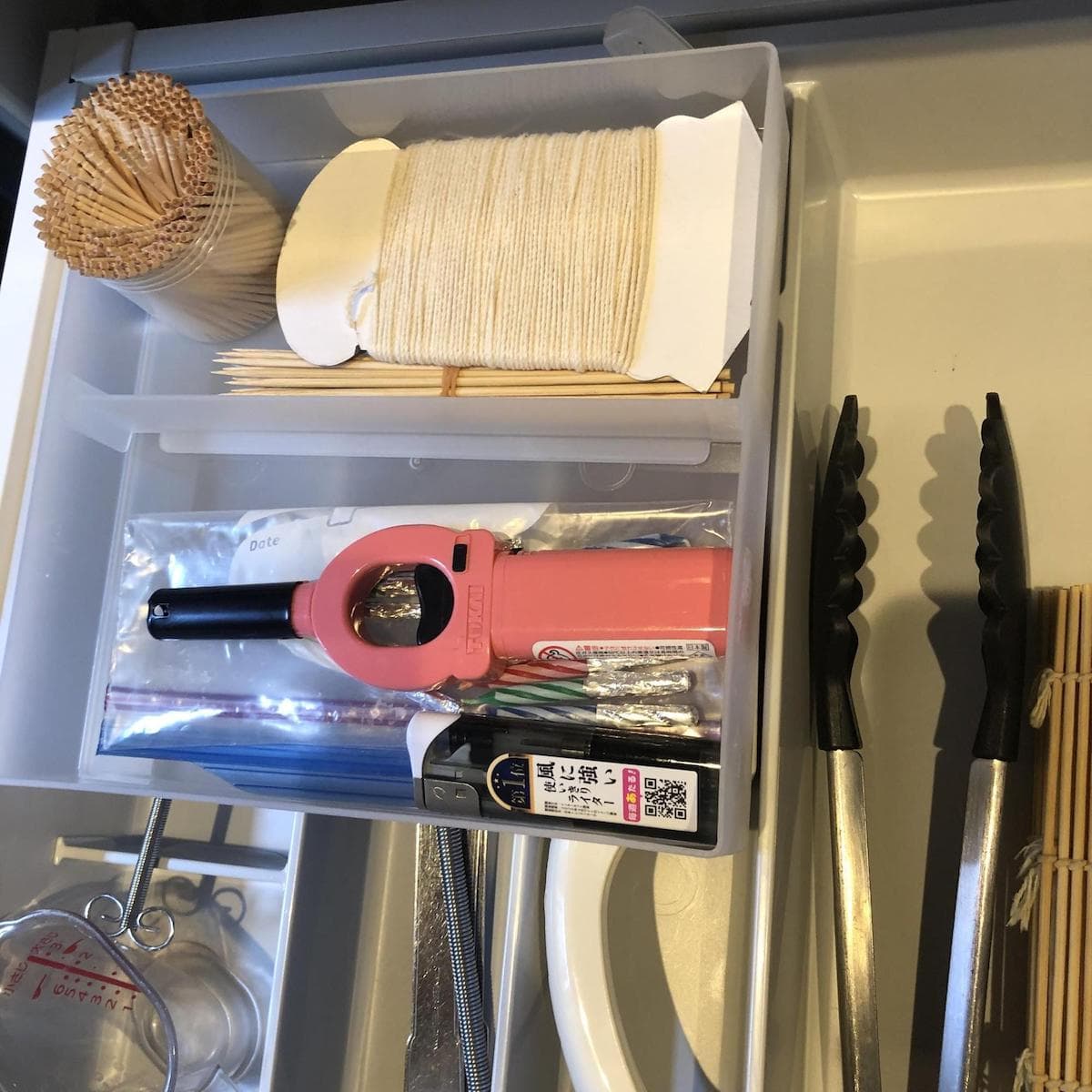

システムキッチンの収納実例(8)調理エリア下「中段(深型引き出し)」

調理エリア下の中段は、深型の引き出しになっています。

【調理エリア下「中段」の収納ルール】

- 調理や配膳に使用するアイテムを収納する

- 用途別にボックスに分けて収納する

ここには、調理や配膳に使用するアイテムを収納します。

ボトル調味料やストック食品、掃除用品などを収納してもいいでしょう。

10-1.基本的な調理エリア下「中段」の収納例

こちらの収納例では、パン粉や粉物、乾物など調理に使う食品と、細かなキッチンツール、ラップ、右側のスキマに配膳に使うおぼんを収納しています。

| 【調理エリア下「中段」の収納アイテム一覧】 | 写真右側 |

|

| 中央の空きビン内 | 使用頻度の低いキッチンツール (予備のお玉、綿棒、ゴムベラ、マッシャー、泡だて器) |

|

| 小さなボックス内 |

|

|

| スタックボックス内 |

|

深型の引き出しは縦長のアイテムを入れるのに適していますが、ストック品を入れてしまうと上部空間が無駄になりやすくなるでしょう。

こちらの例ではスタックボックスを活用し、引き出し内に2段の収納をつくっています。

空いたスペースには、長さのあるキッチンツールやラップを立てて収納。

上段に入らないサイズのキッチンツールは、バラつかないように小さなボックスに分けて収納しています。

10-2.調理エリア下「中段」の収納アイデア

上記の調理エリア下「中段」の収納例にも、細かなアイデアが詰まっています。そこで、上記例から下記の2つを解説いたします。

- スタックタイプのボックスで上部の空間まで活用

- 使用頻度の低いキッチンツールは空き瓶やボックスに分けて収納

それぞれ詳しくみていきましょう。

10-2-1.スタックタイプのボックスで上部の空間まで活用

一つ目のアイデアは、スタックタイプのボックスの活用です。

深さのある引き出しでは、上部の空間がデッドスペースになりやすくなります。そこで便利なのが、積み重ねられるタイプのボックスです。

スタックボックスの上段には、パン粉や小麦粉など、口の空いた調味料を収納、下段にそれらのストックを収納しています。

入れる調味料の種類を上下で統一することで、ストックがあるかどうかがわかりやすくなりますよ。

収納例で使用したのはダイソーのスタックボックス。作りもしっかりしています。サイズもさまざまあるので、適したサイズを選ぶといいでしょう。

10-2-2.使用頻度の低いキッチンツールは空き瓶やボックスに分けて収納

二つ目のアイデアは、使用頻度の低いキッチンツールを空き瓶やボックスに分けて収納するというものです。

綿棒やマッシャーなどの使用頻度が低いアイテムは、口の広い空き瓶に立てて収納。同じく使用頻度の低い、はかりなどのアイテムはボックスに分けて収納すると上手くいきます。

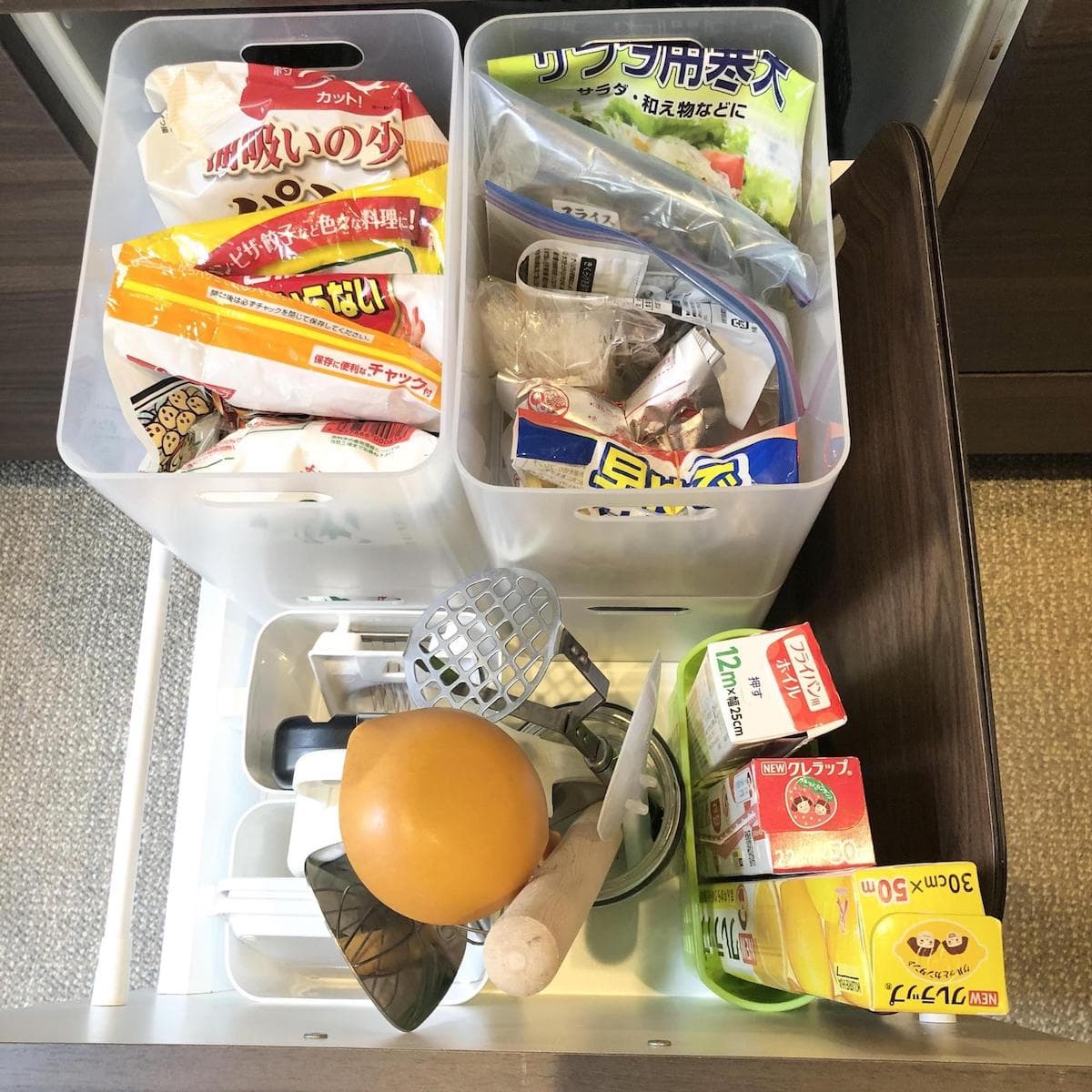

システムキッチンの収納実例(9)調理エリア下「下段(浅型引き出し)」

調理エリアの一番下、浅型の引き出しの収納例をご紹介します。

【調理エリア下「下段」の収納ルール】

- 重さのあるアイテムを収納する

- 使用頻度の低いアイテムやストック品を収納する

- ストック品は数を決める

ここには、重いストック品、使用頻度の低い調理グッズなどを収納します。

下の引き出しは屈んで取り出す必要があるため、ストック品のなかでも取り出す頻度が少ない缶詰や掃除用品などを収納するといいでしょう。

11-1.基本的な調理エリア下「下段」の収納例

こちらの収納例では、缶詰や使用頻度がかなり低いアイテムを収納しています。

| 【調理エリア下「下段」の収納アイテム一覧】 |

|

こちらの例では重さのあるものは収納していませんが、使用頻度の低いアイテムを収納しています。

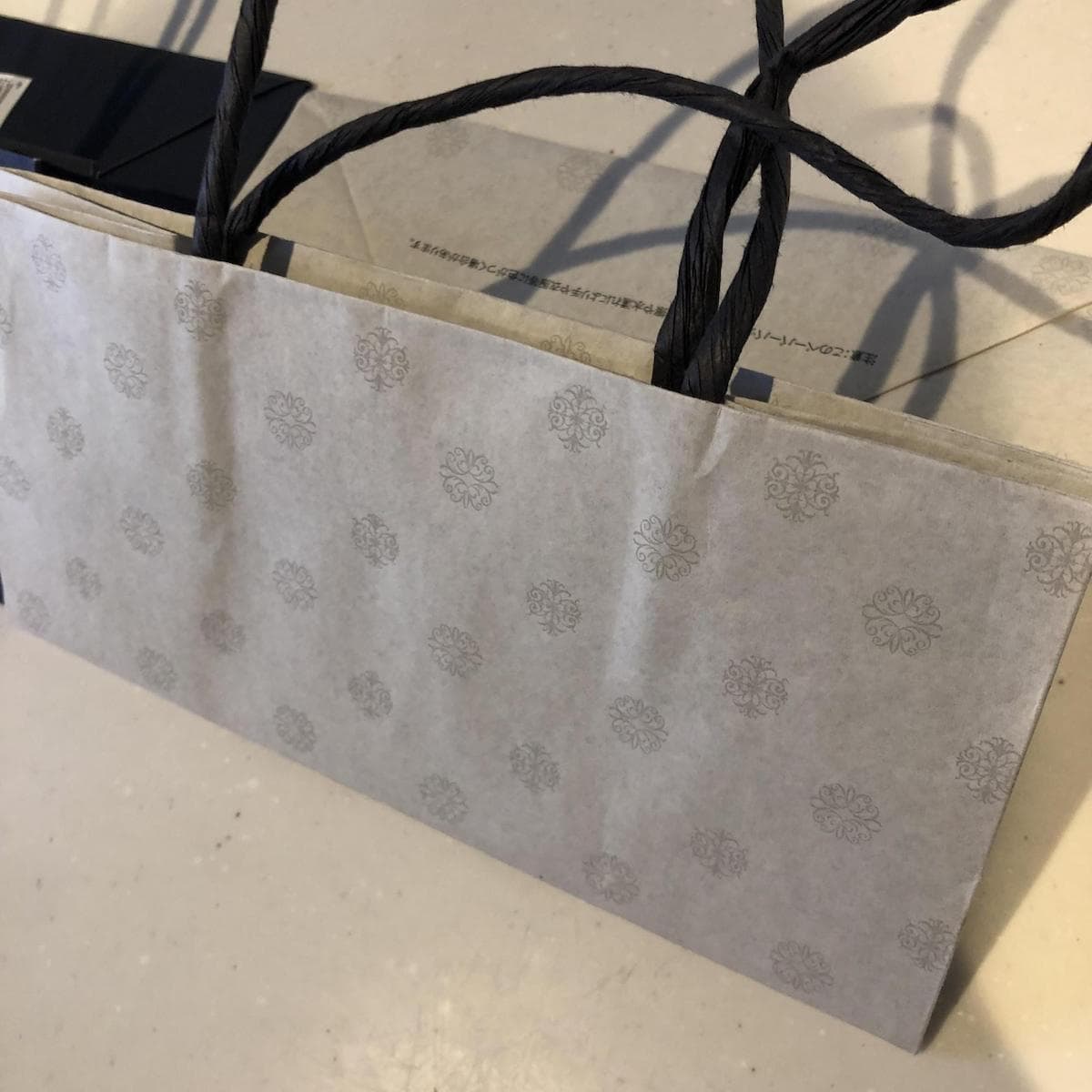

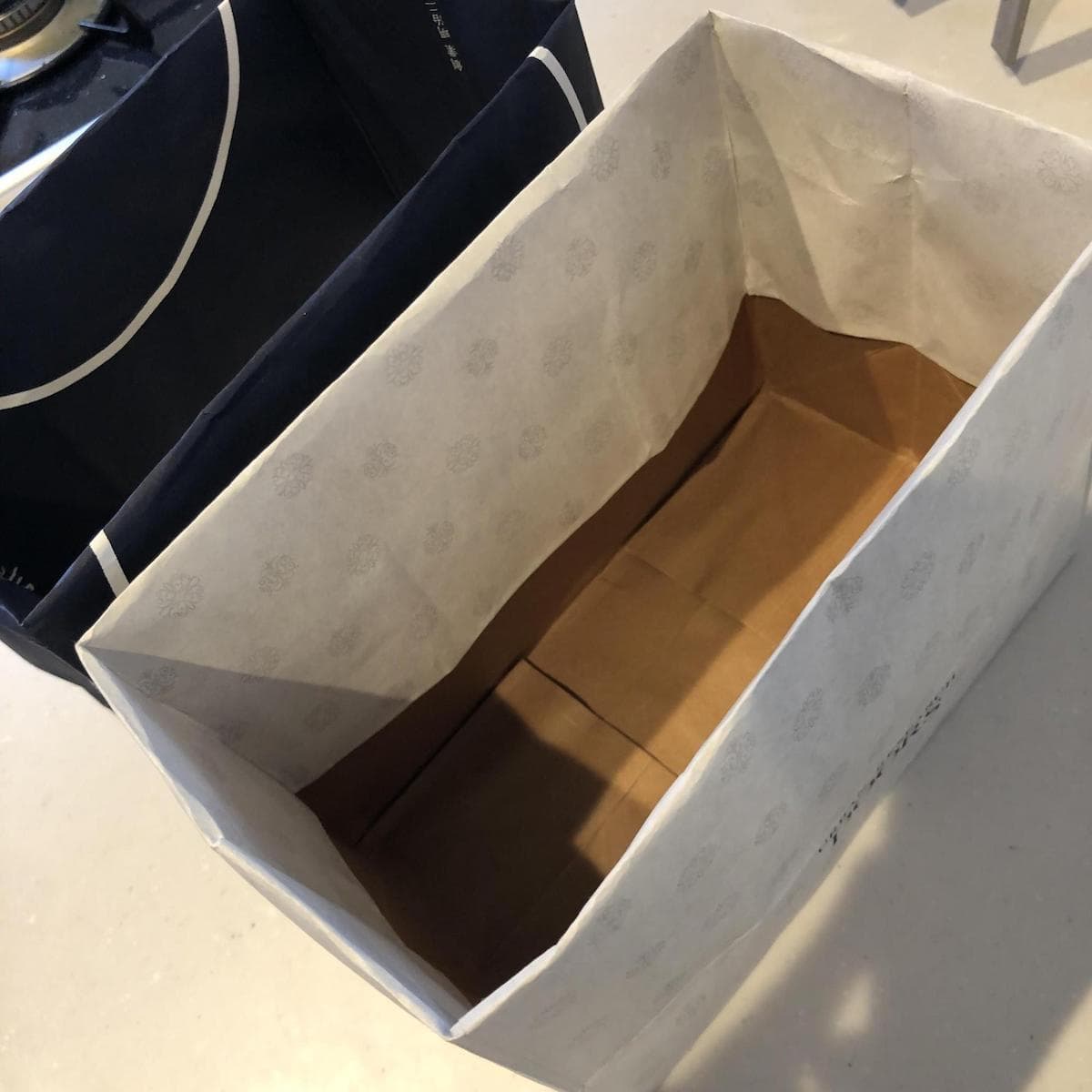

あまり目につかない位置のため、ボックスを使用せず、あえて紙袋で代用。奥側の紙袋ボックスには、ほとんど出番のない調理器具と油を固める薬剤を収納しています。

手前の紙袋ボックスには、食品類とは一緒にしたくない、スプレータイプの掃除アイテムを。紙袋ボックスに入れることで、バラつきや液だれの予防になります。

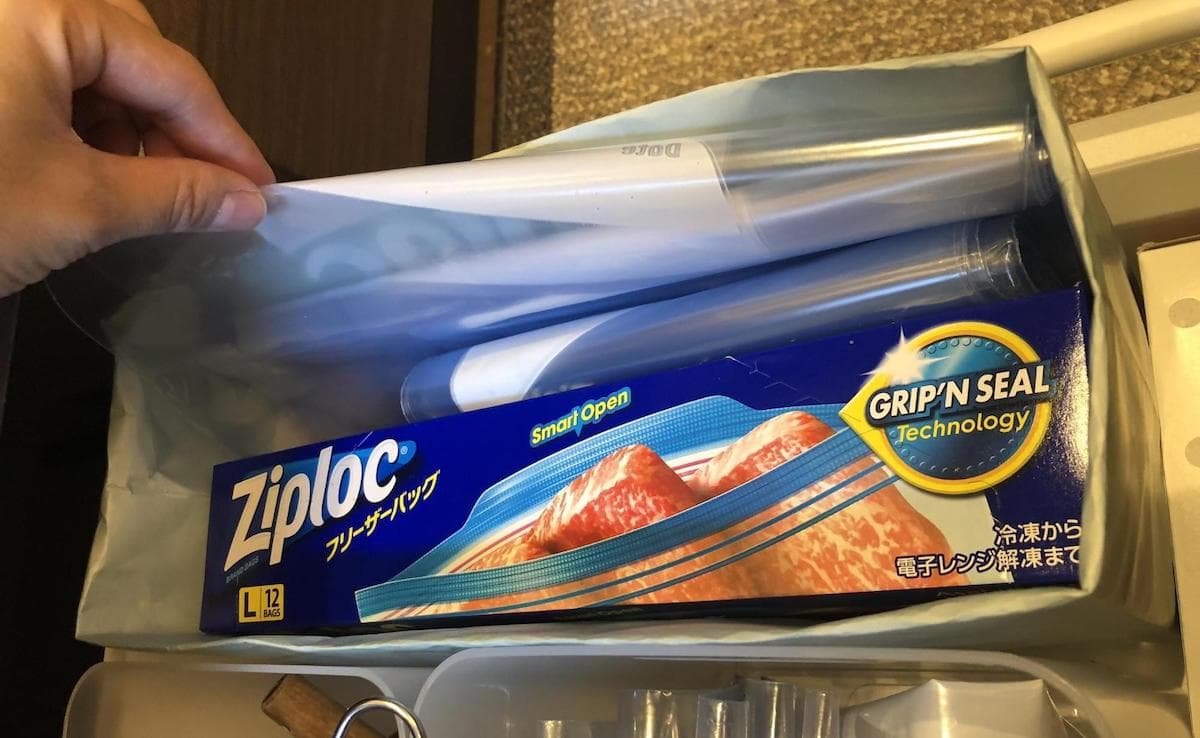

右側には、ストックとともに冷凍保存袋を収納。ストックの箱が仕切り代わりとなり、柔らかい袋が倒れずに自立してくれます。

取り出しにくい奥側には、使用頻度の低い非常用の缶詰を収納しています。

11-2.調理エリア下「下段」の収納アイデア

上記の調理エリア下「下段」の収納例にも、細かなアイデアが詰まっています。そこで、上記例から下記の2つを解説いたします。

- 冷凍保存袋はケースから取り出して

- 紙袋でボックスを自作

それぞれ詳しくみていきましょう。

11-2-1.冷凍保存袋はケースから取り出して

一つ目のアイデアは、冷凍保存袋をケースから取り出す工夫です。

冷凍保存袋は箱のままだとかさばるため、半分に折り畳んで立てて収納。横にはストックの箱を置き、仕切り代わりにしています。

11-2-2.紙袋でボックスを自作

二つ目のアイデアは、紙袋でボックスを自作するというものです。

目につきにくい引き出しには、紙袋でボックスを自作。作り方は高さを揃えて折り目をつけ、内側に折り返すだけです。

紙袋の大きさを変えれば、引き出しにフィットするボックスを簡単に作れます。

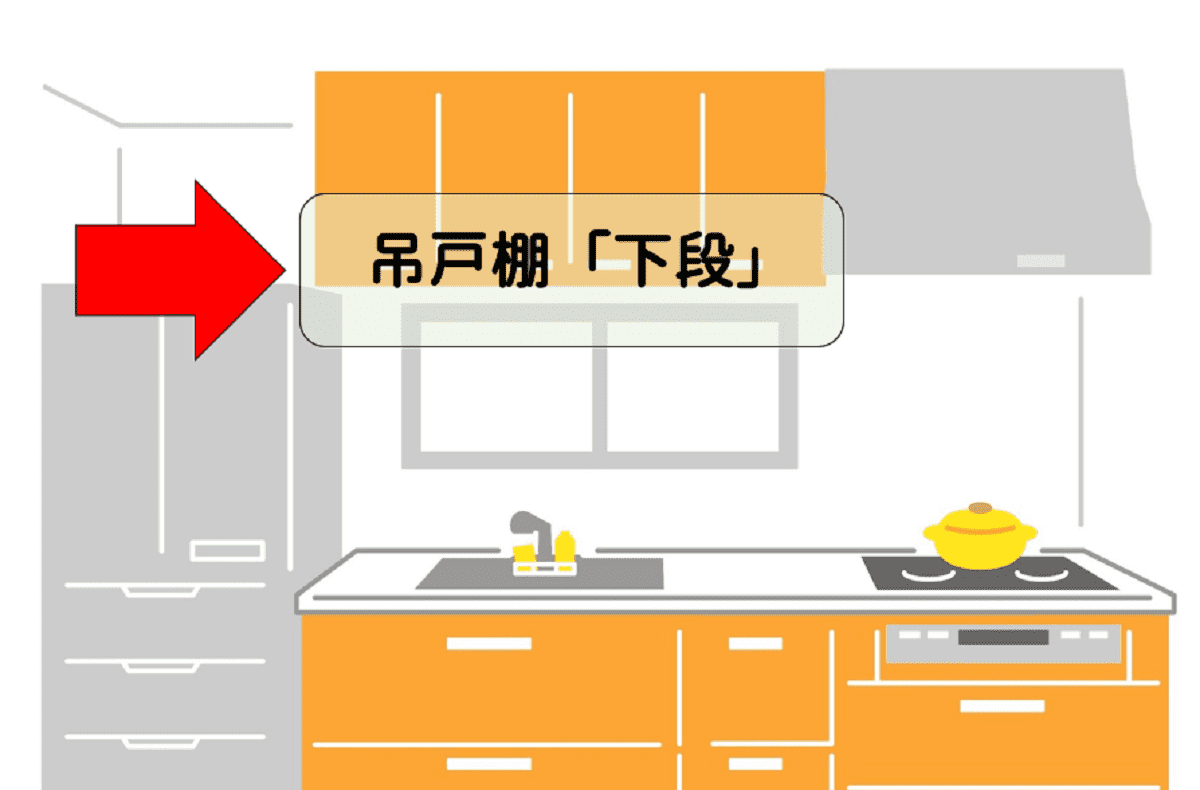

システムキッチンの収納実例(10)吊り戸棚「下段」

吊り戸棚も、収納に困りやすい場所ですよね。吊り戸棚には、持ち手つきボックスなどを用いて取り出しやすくする工夫が必要です。

ストック品などをそのまま詰め込んでしまうと、取り出しの際に落下の危険性もあります。

また、上部になるほど取り出しにくくなるため、使用頻度に応じて収納するアイテムを分けた方がいいでしょう。

今回は標準サイズの75cm(レンジフードの高さ)を例に出し、上段と下段に分けて収納例をご紹介します。まずは、吊り戸棚の下段エリアからみていきましょう。

【吊り戸棚「下段」の収納ルール】

- そのまま詰め込まずにボックスを活用

- 軽いアイテムを収納する

- 使用頻度の高いアイテムを収納する

吊り戸棚の下段は、踏み台がなくても届く位置。そのため、使用頻度の高いアイテムを収納するといいでしょう。

手の届かない奥の空間まで取り出しやすくするためにも、持ち手つきボックスやバスケットを活用しましょう。

12-1.基本的な吊り戸棚「下段」の収納例

1段目(最下段)のバスケット内↓

2段目のバスケット内↓

| 【吊り戸棚「下段」の収納アイテム一覧】 | 1段目…タッパー類 |

| 2段目…お弁当グッズ |

下段エリアでは、使用頻度が高く軽いアイテムを主に収納。大きめのバスケットに分けて収納しています。

1段目には大きなバスケットにタッパー類を配置。右側のバスケットにはサイズの小さなタッパー、左のバスケットには大きなタッパー類と分けています。

2段目にはお弁当グッズを収納しています。

右側のバスケットにはシリコンカップやピックなどの細かなアイテムをボックスに入れて収納。横にはデザートケースなどを収納しています。

2段目の左のボックスにはお弁当箱をいくつか収納しています。お弁当用のタオルとタオル入れ、お弁当を包むハンカチも一緒に収納しておくと便利です。

用途ごとに分けるのがバスケット収納のコツ。お弁当グッズなどはまとめて1つのバスケットに収納することで、取り出しがワンアクションになります。

また、バスケットごと引き出せるので、奥の空間まで有効活用できます。

12-2.吊り戸棚「下段」の収納アイデア

上記の調理吊り戸棚「下段」の収納例にも、細かなアイデアが詰まっています。そこで、上記例から下記の2つを解説いたします。

- かさばるタッパーは容器を揃え、蓋を取って重ねて収納

- その他のおすすめアイデア

それぞれ詳しくみていきましょう。

12-2-1.かさばるタッパーは容器を揃え、蓋を取って重ねて収納

一つ目のアイデアは、タッパーを重ねての収納です。

かさばりがちなタッパーは、容器のサイズを揃えることで重ねて収納できるようになります。蓋はタッパーの横に分けて収納すると、使うときに蓋と容器をセットで取り出せます。

12-2-2.その他のおすすめアイデア

他にも、お弁当のピックの収納も工夫できます。

お弁当のピックはメラミンスポンジに刺しておくとバラつかないので便利です。

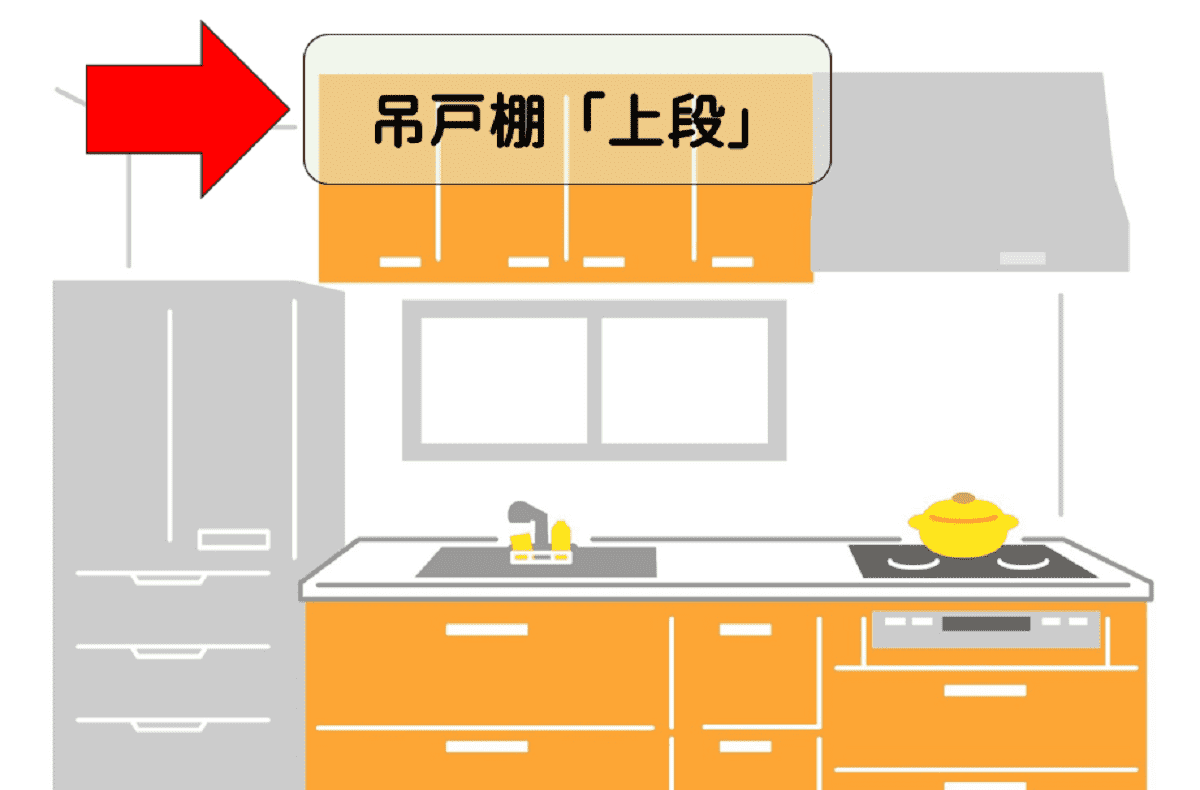

システムキッチンの収納実例(11)吊り戸棚「上段」の収納例

次に、吊戸棚の上段をみていきます。

【吊り戸棚「上段」の収納ルール】

- 特に使用頻度の低いアイテムを収納する

- 軽いアイテムを収納する

踏み台を使用して物を取り出す必要がある上段には、特に使用頻度の低い軽いものを収納しましょう。

重いアイテムを収納してしまうと、落下の際に破損したりケガをしたりする危険性があります。

年に一度しか出番のない重箱などをしまうのもいいでしょう。

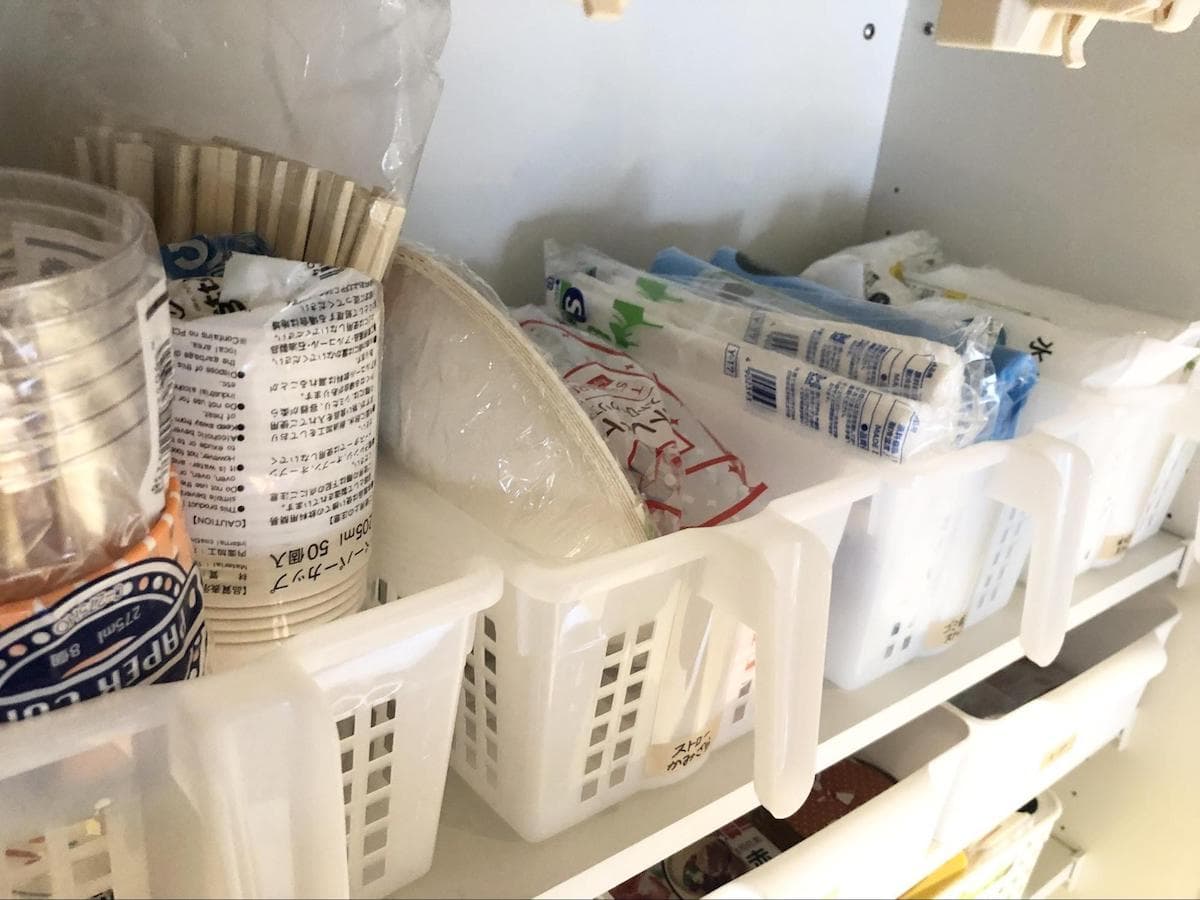

13-1.基本的な吊り戸棚「上段」の収納例

こちらの収納例では、一番上段に持ち手つきボックス、その下に少し小さめのボックスを設置しています。

下から3段目のバスケット内↓

最上段の収納↓

| 【吊り戸棚「上段」の収納アイテム一覧】 | 3段目 |

|

| 最上段 |

|

上段に位置する3段目は踏み台が必要な位置のため、使用頻度の低いストック品などを収納しています。

取り出しのときに片手でも安定しやすいよう、バスケットのサイズは下段よりも少し小さめにしました。

吊り戸棚の最上部には、使用頻度が低く、かつ軽くてバラつきやすいアイテムを収納しています。

紙皿や紙コップ、割り箸などはバラつきやすいですが、ボックスに入れることですっきりします。

13-2.吊り戸棚「上段」の収納アイデア

上記の調理吊り戸棚「上段」の収納例にも、細かなアイデアが詰まっています。そこで、上記例から下記の2つを解説いたします。

- 持ち手付きボックスで取り出しを楽に

- 高い位置の収納にはラベルをつけて

それぞれ詳しくみていきましょう。

13-2-1.持ち手付きボックスで取り出しを楽に

一つ目のアイデアは、持ち手つきボックスの活用です。

最上部の収納ケースは、バスケットではなく持ち手つきボックスを採用。サイズも小さめにすることで、片手での取り出しでも落下のリスクを減らせます。

持ち手があるだけで、高い位置の取り出しがとても楽になりますよ。

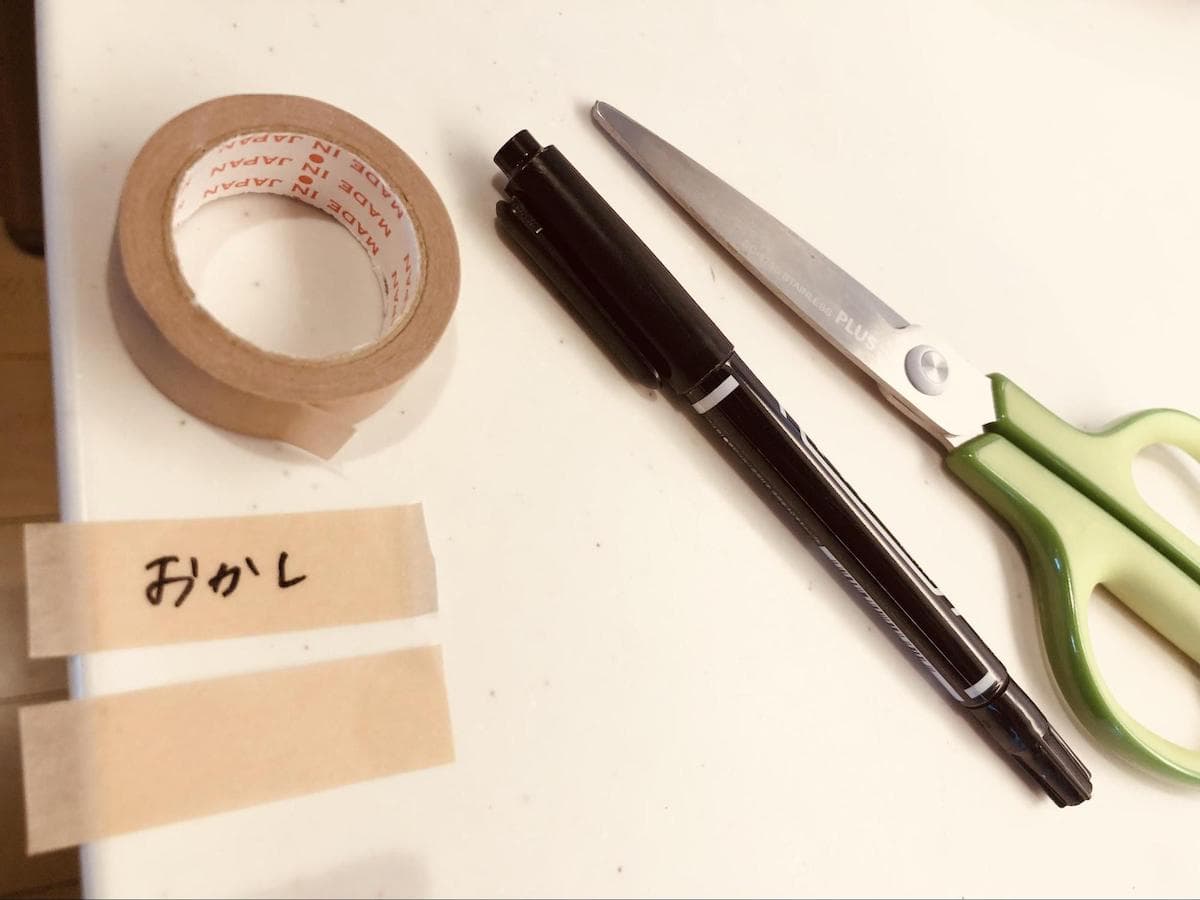

13-2-2.高い位置の収納にはラベルをつけて

二つ目のアイデアは、高い位置の収納へのラベル作成です。

白いボックスは清潔感がありすっきりしますが、中身の見えないボックスだと何をしまったのかがわからなくなってしまいます。そこで、ボックスには中身を表すラベルを貼っています。

ラベルには貼り跡が残らないマスキングテープがおすすめですよ。

まとめ

実際に使用しているキッチンを例に、引き出しごとの収納例と収納アイデアをご紹介しました。

収納が片付かない理由は、主に以下の3つ。

- しまう場所が決まっていない

- 引き出しに仕切りがない

- 収納するアイテムが多い

今回の記事で収納イメージをつかめたら、最後にご紹介した3ステップを意識しながら、システムキッチンの片付けを始めていきましょう!

キッチン収納を整理すれば、毎日キッチンに立つのがきっと楽しくなるはずです。この記事によって、あなたのキッチンがより使いやすく生まれ変わることを祈っています。

ゼロリノベでは、無料のオンラインセミナー(お急ぎの方は動画受講可)を通して、「お金に賢く、自由に暮らす。余白ある家の買い方」「リスクに強い住まいの買い方」「ネットでは伝えられない業界の話」などをお伝えしています。

セールスは一切ありませんので安心です。下記からお気軽にご参加ください。