- リノベ費用:PLUSプラン (料金表はこちら)

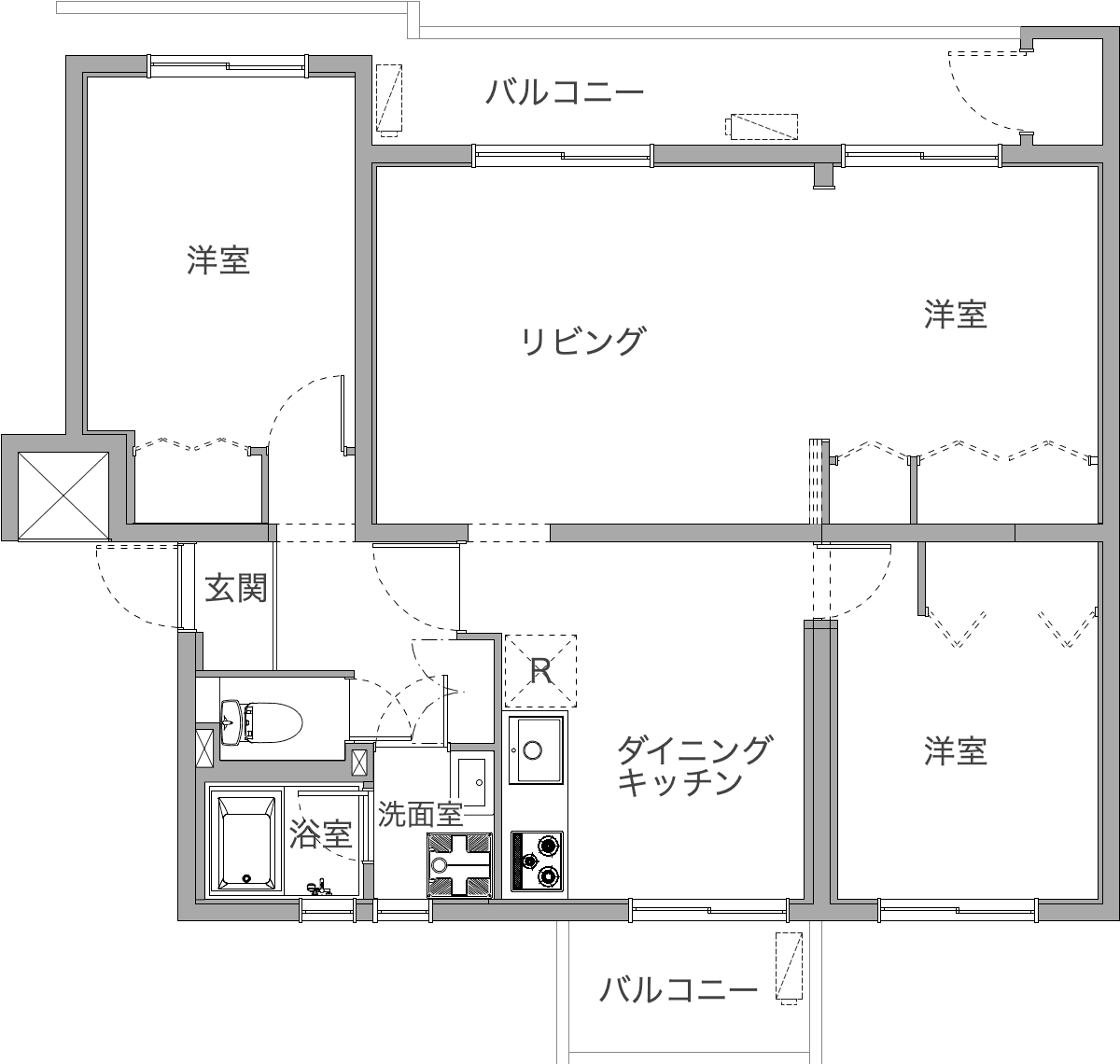

- 専有面積:75.84平米

- 築年月:1972年7月

- #マンション#70~79㎡#4人#PLUS

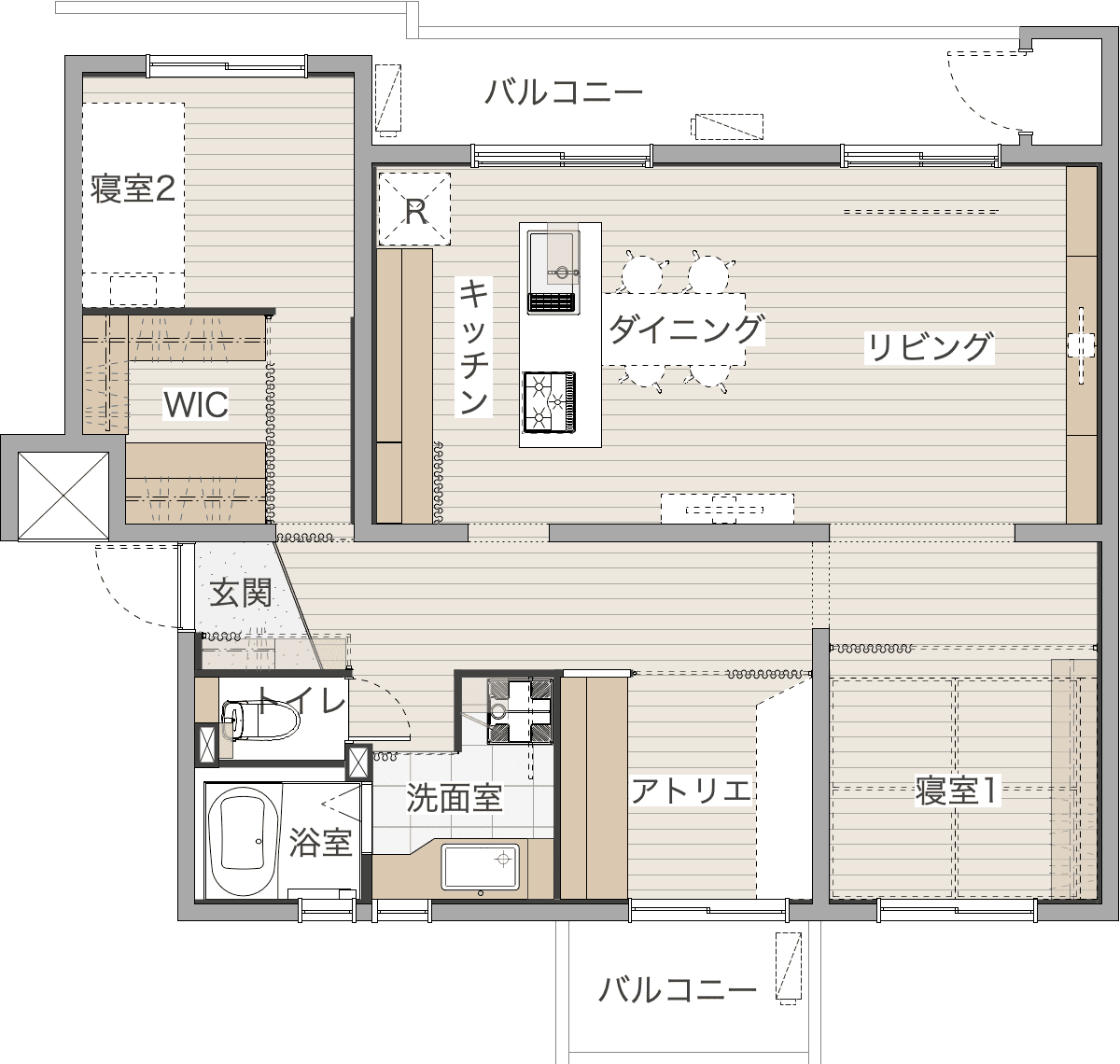

室内外の自然を感じるLDK

南側に広がる庭との連続性を感じさせる、木を基調とした空間。居心地の良さに、自然と家族が集まるプランニング。

リビングの壁面本棚

リビングの壁一面を、家族の本をまとめて収納できる本棚に。角材でつくったブラケットは家全体の統一感をもたらす。

機能とデザインを両立する造作キッチン

アイランド型で作業性を担保しながら、リビング側からのディテールにもこだわった造作キッチン。「大谷石を取り入れたい」という奥さまのご希望に対し、割れづらい材を探し出し壁のアクセントとして採用した。

開放感のあるアトリエ

仕事用の機材を収納しても圧迫感が出ないよう広くとり、抜け感のある木格子を設置。下げた天井に配線を隠しつつ、木で仕上げることで気持ちの切り替えに。

リノベーションのBefore After

Before

After

Before

After

お客様インタビュー

家を買おうと思ったキッカケは?

<奥さま>

第二子が生まれるにあたり手狭になると思ったことと、長男が小学校に上がる前に引っ越しをしたいと思ったことがきっかけです。

賃貸では、もともと好きだったインテリアを楽しむのに限界がありますし、年齢を考慮すると住宅ローンの借り入れや返済をするのにも早い方が良いと思いました。

希望エリアの相場と必要な条件で物件価格を試算したら、家賃よりも少ない金額の返済計画で購入できそうだとわかり、購入に乗り出しました。

住宅購入にあたり不安はありましたか?

<奥さま>

予算が潤沢にあるわけではない中で、築古でも安心な物件が見つかるかという不安はありました。

でもおうちナビゲーターさんが、建物の管理状態をこまめに調べてくださって解消されました。

注文住宅や新築マンションではなく中古×リノベーションを選んだ理由は?

<奥さま>

当初から注文住宅や新築マンションは考えていませんでした。

「中古でいい物件があれば」くらいに考えて調べていたら、ゼロリノベさんのセミナーの案内を見つけたんです。

そこで中古住宅を購入してリノベーションをするという方法を知りました。

個人的にも環境問題などに関心があり、不動産の分野でもスクラップアンドビルドと呼ばれ、問題視されていることを知りました。

建物も古いものを壊して新しいものを作るのではなく、中古を循環させるリノベーションという選択肢が良いなと思いました。

ゼロリノベの決め手は?

<奥さま>

セミナーでお話しされていた企業理念が響きました。

「我唯知足」という考え方を大切にされていることや、セミナーでお話しされていた方もお会いしたことがないのにお人柄が伝わってきて好印象でした。

設計打ち合わせでリクエストしたことは?

<奥さま>

家族が集まるリビングダイニングと、たくさんの本が収納できる本棚、ワークスペースと子ども部屋は確保したいということをお願いしました。

今は家族4人で北側に置いた小上がりで寝ていますが、子どもたちに部屋が必要になったら小上がりを撤去して、パーティションで区切るなどの間取り変更を考えています。

実際にお住まいになってみて特に気に入っているところは?

<奥さま>

開放的な間取りにしたことで風通しがよく気持ちが良いです。

南側のLDKと北側の寝室が構造壁で隔てられていますが、開口が広いのでよく風が通るんですよね。

家に一人でいる時に、小上がりの上で寝そべって空を眺めている時間が心地良いです。

部屋が一階なので、子どもの足音や洗濯物が落ちていないかなどの心配がないので、近隣への気遣いのストレスもありません。

<ご主人>

家の中はもちろん、この建物自体にも満足しています。

実は私は当初、築古であることに不安がありましたが、妻に現存する海外の古い建物の記事を集め、説得されて今回のリノベーションを決断したんです。

高度経済成長期に建てられ、団塊の世代の方たちに夢と希望をもって住み継がれてきたからか、高齢の品の良い方が多いんです。

色々なところから集まった方たちによってコミュニティが形成されていることに、あたたかみを感じます。

中古×リノベを検討されている方へ先輩としてアドバイスするなら?

<奥さま>

近年は不動産価格が高騰していて、購入のハードルは高いと思います。そんな中でも、中古をリノベした方が自分の好きなようにつくることができ、かつコストも抑えられます。

コストを抑えながら、つくった後も気持ちよく暮らすことができるなんて最高です。ぜひたくさんの方にやっていただきたいと思います。

<ご主人>

新しく良いものを高値で購入する良さもあると思いますが、リノベで住まい手のオリジナリティを加えたり味を感じながら、古くて価値のあるものを持続させていくことは環境にも良く、今の時代にあった選択肢だと思います。