2023.08.21 更新

中古マンション購入の注意点5つ!プロ秘伝の失敗しないためのチェックリストを大公開

中古マンションの購入は、人生のなかでも1、2を争う高額な買い物。

だからこそ誰しもが、「中古マンションの購入で後悔や失敗をしたくない」と思っているはずです。

そこでゼロリノベでは、宅建士と一級建築士監修のもと「失敗しない中古マンション選びの注意点」を209項目のチェックシートにまとめました。

中でも今回は、絶対に見落としてはならない大事な5つのポイントを、元銀行員で不動産投資家でもあるゼロリノベ代表が解説します。

人生を変えかねないほどに影響力がある5つのポイントさえ押さえれば、失敗のリスクを減らしマンション購入の成功へと一歩近づけますよ。

ぜひ、本記事とチェックリストを納得のいく中古マンション購入にお役立てください!

Advisor

[監修]宅地建物取引士/元銀行員

鰭沼 悟

宅地建物取引士、不動産投資家歴15年、元銀行員。不動産仲介からリノベーション設計・施工をワンストップで提供する株式会社grooveagent(ゼロリノベ)代表取締役。

Author

[著者]

ゼロリノベ編集部

元銀行員・宅地建物取引士・一級建築士が在籍して「住宅ローンサポート・不動産仲介・リノベーション設計・施工」をワンストップで手がけるゼロリノベ(株式会社groove agent)。著者の詳しいプロフィール

目次

中古マンションの購入で失敗しないために絶対に押さえるべき注意点は5つのみ!

中古マンションの購入で失敗しないためには、次の5つの注意点を押さえることが重要です。

- 資金計画

- 築年数

- 耐震性

- 設備

- 周辺環境

- 修繕計画

逆にいえば、これら3つさえきちんと押さえていれば、中古マンションの購入に成功する確率はぐっと高まります。

1-1.中古マンション購入で失敗する原因は「知識不足」

そもそも、中古マンションを購入しようと思ったきっかけは何でしょうか?

多くの方は、「好きなエリアで暮らしたいから」「比較的リーズナブルに購入できるから」といった理由のはずです。

とくに新築マンションの価格が高騰している首都圏では、予算的に中古マンションしか手が出ないという方もいるでしょう。

しかし、いくらリーズナブルといっても、中古マンションが高い買い物であることに違いはありません。

そして金額が高いからこそ、失敗したときのダメージも大きいものです。

「同じ年収帯の人と同じ借入額なら安心だろう」「築浅なら安全だろう」といった思い込みによって購入に踏み切ってしまうのはとても危険です!

だからこそ失敗を防ぐためにも、今回紹介する購入時に押さえておくべき5つの注意点を最後まで読み、正しい知識を身に付けてくださいね。

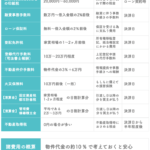

【資金計画】物件を探し始める前にまず「予算」の現状把握

住宅購入においてもっとも多い失敗は「お金」に関することです。とくに最初にしっかり予算が決まっていなかったことで費用が積み上がり、その結果ローンの返済に苦しむケースが少なくありません。

住宅購入においてもっとも多い失敗は「お金」に関することです。とくに最初にしっかり予算が決まっていなかったことで費用が積み上がり、その結果ローンの返済に苦しむケースが少なくありません。

だからこそ何よりも重要なのは、まず「物件購入にいくらかかるのか」の全体像を把握し、「自分たちにとっての無理のない予算」を確立することです。

現状を把握するためには、以下のポイントを抑えておきましょう。

- 自分たちのライフプランと住宅予算を明確にしよう

- 住宅ローンが通りやすい状況であるかを確認しよう

- 予想外の出費とならないために、物件以外の諸費用を把握しよう

- 高値で買って後悔しないよう物件の相場を調べておこう

それぞれのポイントについて、詳しく解説します。

2-1.自分たちのライフプランと住宅予算を明確にしよう

中古マンションの購入はあくまでも目的ではなく、人生をより豊かで充実したものにするための手段です。手段にお金をかけすぎないよう、まずは無理のない予算を明確にしましょう。

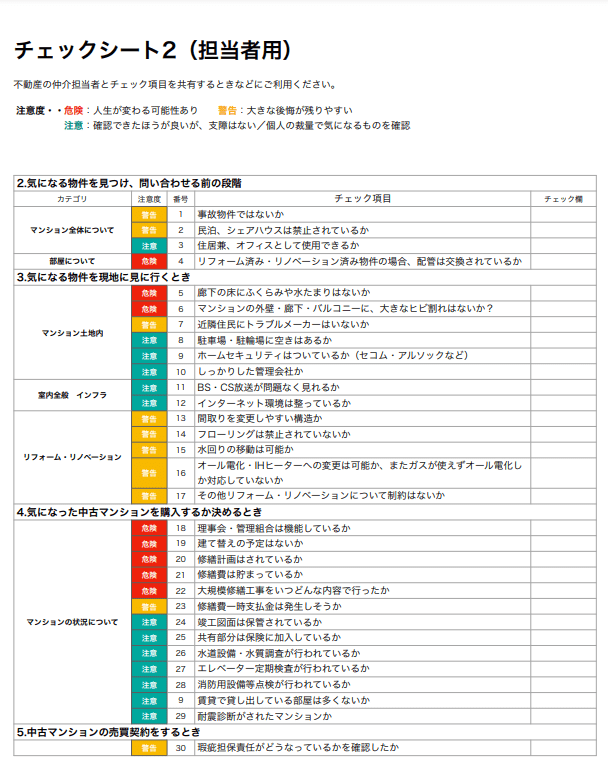

下の表は、返済比率をもとにシミュレーションした、住宅ローン目安の一覧表です。借りられる額と無理なく返せる額に差がありますが、これは返済比率が異なることで生じます。

返済比率とは、年間の住宅ローンの返済額が年収に占める割合を指します。当然ながら、返済比率が高いほど住居費以外にかけられる資金が減り、生活に余裕がなくなります。

※ 手取り年収:40未満・配偶者有り

※ 借りられる額:金利1.2%(元利均等)・返済期間35年・返済比率30-35%

※ 無理なく返せる額:金利1.2%(元利均等)・返済期間35年・返済比率20%

| 額面年収 | 手取り年収

40歳未満/配偶者有 |

借りられる額

返済比率額面年収の30-35% |

無理なく返せる額

返済比率手取り年収の20% |

| 300万 | 238万 | 2,571万 | 1,359万 |

| 400万 | 313万 | 3,999万 | 1,788万 |

| 500万 | 389万 | 4,999万 | 2,222万 |

| 600万 | 459万 | 5,999万 | 2,622万 |

| 700万 | 527万 | 6,999万 | 3,011万 |

| 800万 | 593万 | 7,999万 | 3,388万 |

| 900万 | 661万 | 8,000万

※貸付上限 |

3,776万 |

| 1,000万 | 730万 | 8,000万

※貸付上限 |

4,170万 |

なお、金融機関の多くは「返済比率30〜35%(額面年収)」まで貸し付けてくれるのが一般的です。しかし、ほとんどの場合で返済比率30%以上はおすすめしません。

人生には住居費以外にもお金はかかってきます。ライフステージやライフプランが変わることで必要な資金が変わってくることも。

それらの「想定外」を踏まえて、ゆとりある資金計画をたてることをゼロリノベでは推奨しています。

適切な返済比率は人によって異なるため、以下の記事も併せてご覧ください。

また、厳密な資金計画を立てたい場合は、ファイナンシャルプランナー(FP)に相談し、ライフプランを作成してもらうことをおすすめします(ゼロリノベではFP無料相談をご案内しています)。

2-2.住宅ローンが通りやすい状況であるかを確認しよう

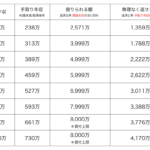

そもそも住宅ローンを借りられるか、借りられるのであればいくらなのかは、さまざまな要素で判断されます。銀行によって審査内容は異なりますが、不利にならないよう気をつけることは可能です。審査を決める大きな要素としては、以下の3つなどが挙げられます。

- 健康状態

- 既存借入の有無

- 信用情報

これらは私が実際に銀行の担当者に年何百回もヒアリングした結果、大きな要因だと感じたものです。

健康状態は、住宅ローンに紐づく生命保険(団体信用生命保険=以降:団信)の審査に通るかどうかに影響します。ほとんどの金融機関は万一債務者が亡くなったときに備え、団信の加入を義務づけており、加入できなければ住宅ローンを借りるのが難しくなります。

既存借入の有無や金額、またクレジットカードの引き落とし遅延、奨学金の返済遅延などは、借りられる上限金額や社会的信用に影響する項目です。これらに関しては、下記について確認しておきましょう。

- 大きな手術や持病のレベルの確認 → 団体信用生命保険の加入条件をネットで検索

(例:フラット35の団体信用生命保険の契約概要について) - 既存借入の有無の確認

- クレジットカード等の支払い遅延 → 日本信用情報機構のサイトで確認(有料)

- 奨学金の返済履歴の確認 → 日本学生支援機構スカラネットパーソナルで確認

- 勤続年数の確認(勤続年数が3年以上だと問題ないとされ1年未満だと審査に影響することが多いようです)

住宅ローンが通りやすい状況であるかの確認は大切なことなので、しっかりと確認しておきましょう。

2-3.予想外の出費とならないために、物件以外の諸費用を把握しよう

予算を考えるときに陥りがちなのが、物件費用のみで考えてしまうことです。賃貸を借りるときに初期費用がかかるのと同様に、購入に際しても諸費用がかかってくることは、念頭に置いておきましょう。

また中古マンション購入後も、管理費や修繕積立金、固定資産税・都市計画税など継続的にかかってくる固定費もあります。予算を立てるときには、これらも含めて考えることが重要です。

2-4.高値で買って後悔しないよう物件の相場を調べておこう

物件が「買い」かどうかは、必ず予算と照らし合わせて考えましょう。その際に重要なのが、あらかじめ同じエリア内にある、似た条件の物件の相場価格を知っておくことです。

相場価格よりも安すぎる場合には、売れ残っている理由があるはずです。また相場に近い物件は当然他の人も狙っているので、「買う」「買わない」での瞬時の判断や決断力が求められます。物件との出会いは一期一会である以上、自分でも相場感を身に付けておきましょう。

なお、REINS Market Informationを利用すると、過去に実際に取引された物件の売却価格などを調べられます。

このように、自分たちの予算の現状把握と相場感を身につけることがマンション購入において重要な一つ目のポイントです。

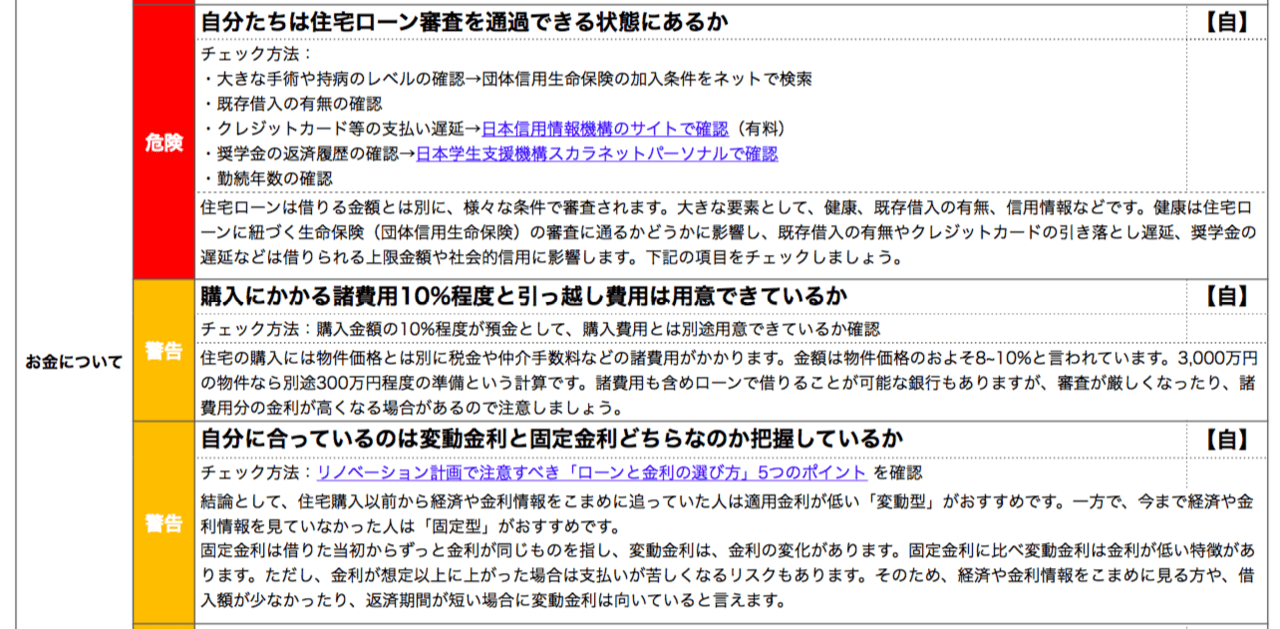

【築年数】価値が下がりにくい長寿命物件は「築25年以上」

「中古マンションは築年数が古いほど資産価値は下がる」「築古の建物は寿命が短い」と思っていませんか? 実は必ずしもそうとはいえません。考え方によっては、「築浅なら安心だろう」と高値で中古マンションを購入してしまうより、築25年以上の物件を購入するほうが経済リスクは低いともいえます。

ここでは、以下の内容について詳しく解説していきます。

- 物件価格は築25年前後で安定するため、経済的リスクが低い

- 「築古=危険」は誤解!建物の寿命は「管理状態」で決まる

ぜひ参考にしてみてください。

3-1.物件価格は築25年前後で安定するため、経済的リスクが低い

一般的に、新築からどんどん下がっていくマンションの㎡単価は築25年程度で落ち着き、その後は相場によって上下していく傾向があります。

【参考】築年数から見た首都圏の不動産流通市場(2022年)|東日本不動産流通機構(1頁)を元に作成

築浅の場合は価格の下落が著しい一方で、築25年程度のマンションの場合は価格が安定していることがわかります。つまり築25年以上のマンションは、購入時から大きく資産価値が下がる可能性が低いです。それどころか、エリアの開発状況などによっては、購入時よりも価格が上がることも考えられます。

ずっと住むつもりでマンションを購入しても、暮らしている間にもしものことがあって物件を売却する可能性は誰にだってあり得ます。そのようなときに、築浅や新築と比較すると経年による価格差が生まれにくいことは、経済的リスクが低く安心です。

なお「築年数が古いと長く住めないのでは」と考える方もいるかもしれません。しかし国土交通省の「中古住宅流通促進・活用に関する研究会」報告書では、マンションの寿命は117年とされています。では、築年数が古くても長寿命で安全なマンションの見極め方とは何でしょうか?次で詳しく解説します。

3-2.「築古=危険」は誤解!建物の寿命は「管理状態」で決まる

「マンションは管理を買え」と言われるほど、修繕計画や管理状態は築浅であることよりもはるかに重要です。修繕積立金や管理費が集まっていなければ、適切な大規模修繕工事をおこなえず、マンションの寿命にも悪い影響を及ぼす恐れがあります。そんな管理状態を見極めるうえでも、実は築年数がキーワードになってきます。

今後の管理状態が正常にきちんとおこなわれていくかどうかは、過去の実績を見て判断するしかありません。大規模修繕はおよそ10年単位で実施されるため、私たちが仲介する物件もおよそ築10年以上のものをおすすめしています。それはメンテナンスが一巡した状態での、修繕・管理の実績を確認できることが理由です。

実際にこれまでどのように修繕・管理がおこなわれてきたかを確認するには、必要な書類を取り寄せて、以下の観点をしっかり確認していきましょう。

- 理事会/管理組合は機能しているか

- 建て替えの予定はないか

- 修繕計画はされているか

- 修繕費は貯まっているか

- 大規模修繕工事をいつどんな内容で行ったか

- 修繕費一時支払金は発生しそうか

- 竣工図面は保管されているか

- 共有部分は保険に加入しているか

- 水道設備・水質調査がおこなわれているか

- エレベーター定期検査がおこなわれているか

- 消防用設備等点検がおこなわれているか

- 賃貸で貸し出している部屋は多くないか

- 耐震診断がされたマンションか

とはいえ、建物のプロでない以上、これらを自分で判断するのは困難です。そのためここは築古物件に対する知識が豊富で、管理状態の目利きを得意とする仲介担当者を味方につけることが大切です。

もしリノベーションを前提としているのであれば、リノベーション会社に仲介を依頼し目利きしてもらうと安心できます。リノベーション会社の仲介担当者は、売買はもちろん不動産のプロでもあるため、安心して長く住める物件を見極めてくれるでしょう。

物件にもよりますが、修繕積立金と管理費の合計が平均(2〜3万円程度*)よりも低い場合は、しっかりした大規模修繕工事をおこなえない可能性があります。

反対に合計金額が平均よりも高すぎる物件は、不必要な設備が多かったり、最近になって修繕積立金や管理費を値上げしたりしている可能性があります。それらを踏まえても気になる物件である場合は、仲介担当に過去の大規模修繕などの履歴を確認してもらいましょう。

もちろん修繕積立金と管理費の合計金額が2〜3万円程度以外はダメというわけではありません。自分が気になっている物件の管理費・修繕積立金の金額が高い、あるいは安い場合に、きちんとした理由があり納得できれば問題ないでしょう。

*国土交通省発表の管理費の平均額は 10,970 円、修繕積立金の平均額は 11,060円で合計22,030円です。これは築浅の安い金額設定をしている物件も含まれているため築20年以降の物件の平均であればもう少し高くなることを想定しています。

【耐震性】マンションの安全面は「耐震基準」だけにあらず

マンションの安全性を考えるうえで、耐震性は大きな関心ごとではないでしょうか。ここではマンション選びにおける耐震性と安全面についての考え方を紹介します。

マンションの安全性を考えるうえで、耐震性は大きな関心ごとではないでしょうか。ここではマンション選びにおける耐震性と安全面についての考え方を紹介します。

とくに、以下のポイントについては、注意しましょう。

- 新耐震基準か、旧耐震基準か?

- 住みたいエリアの災害影響と周辺環境の治安は問題ないか?

それでは、それぞれのポイントについて解説します。

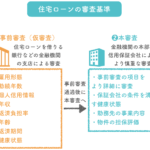

4-1.新耐震基準か、旧耐震基準か?

マンションの耐震性については、旧耐震基準から新耐震基準に切り替わった1981年6月1日が大きな分かれ目となります。

当然ながら、新耐震基準の方が新しく制定された分、より大きな地震にも耐えうる基準をクリアしていることになります。住まい選びにおいて耐震性の優先順位が高い場合は、新耐震基準のマンションを選びましょう。

4-1-1.旧耐震だからといって必ずしも危険なわけではない

新耐震基準であれば安心とはいえ、「旧耐震=危険だから買ってはダメ」というわけではありません。

前述のとおり、マンションの寿命は今までどのように管理されてきたかによって大きく左右されます。そのためゼロリノベでは、管理されていない新耐震基準よりも、旧耐震基準でもしっかり管理されたマンションをおすすめしているほどです。

なかには耐震診断のうえ耐震補強工事済みの旧耐震物件もあります。そのようなマンションは、安全補強もしっかりなされているため、コスパよく手に入る宝石物件といえるでしょう。

4-2.住みたいエリアの災害影響と周辺環境の治安は問題ないか?

安全面を考えるなら、マンションそのものの耐震性だけでなく、住みたいエリアにおける災害の影響や、治安なども確認しましょう。

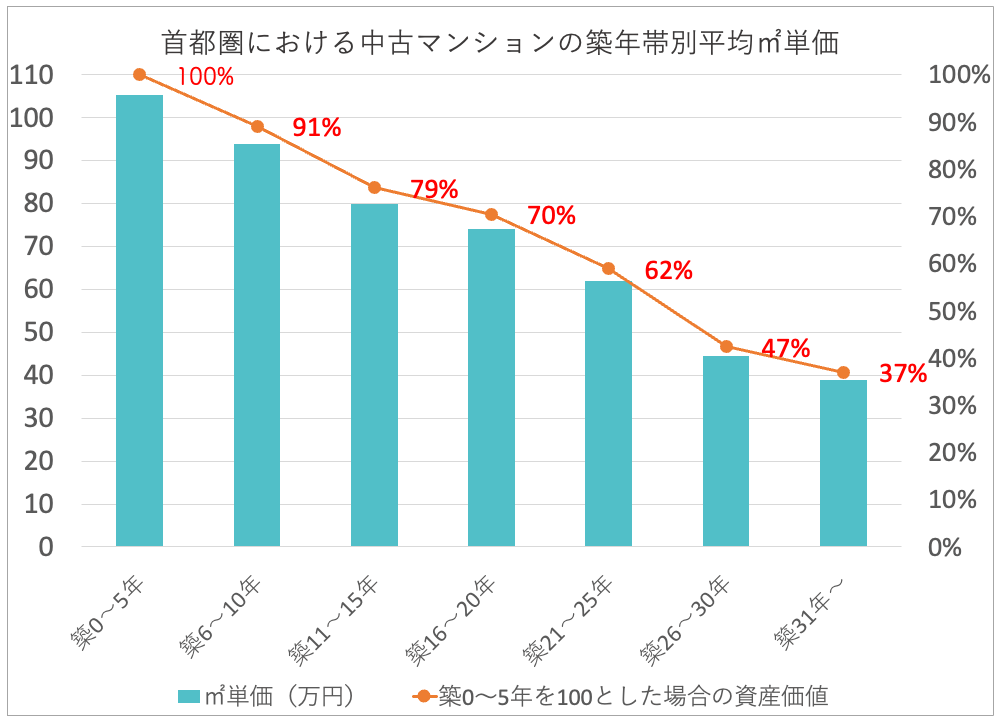

4-2-1.ハザードマップで災害影響の確認を

地震や台風による水害などがよくニュースで取り上げられるようになったため、マンション購入時にハザードマップを意識される方が増えてきました。

マンションは堅牢なので、戸建てほど気にする必要はないといわれていますが、たとえば水害などが発生すると、生活しにくくなることが考えられます。そのため災害発生時に、マンションが建つ場所や土地でどのような被害が予想されるのかは、必ずチェックしておくことが重要です。

国土交通省の「重ねるハザードマップ」を利用すると、住所を入力してから災害種別を選ぶことで、どの程度の影響があるかを確認できるので調べておきましょう。

4-2-2.マンションの周辺環境や敷地内の共用部を重点的にチェック

集合住宅であるマンションは、マンションの住人が共有する「共用部分」と住人が区分所有する「専有部分」に分かれます。

専有部分はリノベーションによって自由に変えられますが、共用部分は個人では変えられません。だからこそ、住んでから後悔しないよう、重点的なチェックが大切です。

共用部分では、とくに以下を確認しましょう。

- 管理のやり方(衛生面と資産性)

- 利便性(駐車場の空きやエレベーターの数)

- 安全性(防犯やバリアフリーなど)

とくに管理については、マンションの寿命に関わります。実際に住むことをイメージしながら、メンテナンス状況を実際に目で見てチェックしましょう。

【設備】求める条件に合っているのか「内覧」しよう

室内設備やマンションの共用設備など、設備が整っているかどうかは生活のしやすさに関係しますよね。

だからこそ、自分の求める条件に合った設備があるのかを、内覧をして、事前にチェックしましょう。

とくに、以下の項目は確認しておくといいです。

- 部屋の室内設備は十分か?

- マンションの共用設備は十分か?

- 内覧時に気になる点はないか?

次に、それぞれの項目について解説します。これから内覧をする方は、参考にしてみてください。

5-1.部屋の室内設備は十分か?

キッチンや浴室など部屋の室内設備が十分かどうかを確認することは、とても重要です。

部屋は、生活の中で最も長い時間いる場所なので、室内設備が整っているかどうかは生活の満足度に繋がります。

例えば、キッチンはIHなのかガスコンロなのか、食洗器やディスポーザーなどの設備がついているのかなど、自分の希望する条件に合っているかを確認するといいでしょう。

また、室内設備は資産価値の維持にも繋がります。

だからこそ、部屋の室内設備が十分かどうかを確認することが重要です。

ただしマンション購入後にリノベーションを検討している場合は、室内設備であれば好きに交換することが可能です。既存を利用するものが多いほどコストは抑えられるため、内覧時にその観点でもチェックしておけると良いでしょう。

5-2.マンションの共用設備は十分か?

マンションの共用設備を確認しておくことも重要なポイントです。

例えば、24時間ゴミ捨てができるゴミステーションがあると、水曜日は燃えないゴミのようにゴミ捨ての日を気にしなくて済むため、とても便利ですよね。

その他にも、防犯カメラや宅配ボックスがあるかどうかはセキュリティ面に影響するため、あると便利です。

そのため、マンションの共用設備が十分か、希望の条件に合っているかを確認しましょう。

5-3.内覧時に気になる点はないか?

希望の設備があるかないかを確認することも大切ですが、現状の設備に不具合がないか、内覧時に気になる点はないかを確認することは重要です。

例えば、ドアや窓の建付けが悪く、開閉した際にきしまないか、床や壁に汚れやキズがないかなどを確認しておくといいでしょう。

また、収納の確認も忘れずにしましょう。

マンション購入後に収入が足りないことがわかった場合には、後戻りはできません。

そのため、収納が十分かどうかも確認しておくといいです。

【周辺環境】生活のしやすさは物件だけでなく「立地」も重要

生活をする上で、マンションの周辺環境が整っていることは、生活のしやすさに繋がります。

だからこそ、物件以外の部分を確認しておくことも重要です。

とくに、周辺環境について以下の項目を確認することがおすすめです。

- 駅近やアクセスがいい立地か?

- 周辺によく利用する施設はあるか?

- 周辺にあってほしくない施設はないか?

以下では、それぞれの項目について解説します。

6-1.駅近やアクセスがいい立地か?

マンションを購入する場合には、駅からの距離は気になりますよね。

駅が近いと、通勤や通学がしやすくて便利だったり、夜遅い時間の帰宅でも、長時間夜道を歩く必要がなかったりするメリットがあります。

また、快速や急行などが止まる駅なのかもアクセスのしやすさが変わるため、確認しておくといいでしょう。

内覧する際には、駅からマンションまでの道のりを実際に歩いて確認することもおすすめです。

6-2.周辺によく利用する施設はあるか?

スーパーやコンビニなどの商業施設や、病院や銀行などの施設が家から近いと便利ですよね。

ショッピングモールのような大型商業施設が近くに欲しいと思われる方もいるでしょう。

このように、自分がよく利用する施設が近くにあることは、利便性を向上させるため、確認しておきたいポイントです。

また、商業施設や、病院や銀行などの施設が近い物件は、ニーズがあるため、資産価値も高くなりやすいことも覚えておくといいです。

6-3.周辺にあってほしくない施設はないか?

周辺にあってほしい施設の確認も大切でしたが、周辺にあってほしくない施設を確認することも重要です。

とくに、以下の施設が近くにあると資産価値も下がりやすくなるため、注意しましょう。

- 下水処理場

- 風俗店

- ラブホテル

- お墓

- 工場

- 交通量の多い道路

現在建てられている施設だけでなく、建設予定の施設が上記に当てはまるのかどうかを確認することも重要です。

物件の資産価値を気にしない場合でも、自分が周辺にあってほしくない施設があるかないかを確認することがおすすめです。

見落としがちな中古マンションの契約・購入後〜入居までの注意点

最後に、チェックリストにも記載している契約・購入後の注意点について紹介します。

最後に、チェックリストにも記載している契約・購入後の注意点について紹介します。

また、ここでは以下の3つの場合に分けて注意点を解説します。

- 中古マンションの売買契約時の注意点

- 購入した中古マンションに引っ越すまでの注意点

- 購入した中古マンションに引っ越したあとの注意点

紹介する注意点は、どれも大切なものなので、しっかりと把握しておきましょう。

7-1.中古マンションの売買契約時の注意点

売買契約締結時には、主に契約書の確認を中心におこないます。

- 契約不適合責任がどうなっているかを確認したか

- 契約手続きに必要なものを持ったか

- 備え付け設備が記載された「付帯設備表」を確認したか

- 物件自体の不具合を記した「物件状況報告書」を確認したか

- 契約手続きに必要なものを持ったか

- 備え付け設備が記載された「付帯設備表」を確認したか

- 「管理に関わる重要事項調査報告書」を確認したか

中古マンションの売買契約をする際には、事前に契約内容の情報を得られます。当日までに目を通し、おかしな点がないか隅々まで確認しておきましょう。

また契約の際には、『宅地建物取引士』の有資格者による重要事項の説明をすることが、法律で定められています。重要事項説明は、契約内容について後々トラブルが発生しないよう、仲介業者の担当者、買い主、売り主の三者が出席し、1時間程度かけておこなわれます。

専門的な話もあるので、あいまいなまま契約しないよう、どんな内容を確認されるのか事前に把握しておくことが大切です。

ここではとくに理解しておきたい「契約不適合責任」について解説します。

7-1-1.契約不適合責任とは

契約不適合責任とは、売主が買主に対し「契約書に記載された内容どおりのものを引き渡す」責任を指します。たとえば契約書類に「漏水あり」と記載されていなかったのに、実際には漏水しているとわかった場合には、引き渡し後であっても通知期間内であれば契約解除や損害賠償を求めることが可能です。

なお通知期間については、個人からの購入は3カ月程度とされるのが一般的です。ただし築年数がある程度経過している場合は、契約不適合責任を免責するという特約を付すケースもあります。

また不動産会社からの購入の場合は、通知期間を引き渡しの日から2年とする特約を定めるのが一般的です。中古マンションを購入したときには、契約書に記載されていない不具合がないか、期間内にしっかり確認することが大切です。

7-2.購入した中古マンションに引っ越すまでの注意点

売買契約や引き渡しが済んだら、いよいよ引っ越しに向けて動き出すために、以下の内容を確認します。

- 引っ越し日を購入したマンションの管理会社に伝えたか

- 内装・設備に不備はないか

- リノベーション・リフォームをする場合管理組合に相談したか

- 足りない家具家電は購入、リストアップしたか

- 引っ越し業者に見積もり依頼を出したか

- 現在の賃貸に解約の連絡をしたか

- 電気・ガス・水道の移転と新設の連絡をしたか

とくに引っ越し日については、決まった時点で早めに連絡することが大切です。

引っ越しに際しては、業者が壁やエレベーターが傷つかないよう、保護材を張る「養生」をおこないます。マンションの住人に迷惑がかかるため、管理会社はマンションの掲示板などに案内を出さなければなりません。あらかじめ周知してもらうためにも、早めに連絡をいれておきましょう。

7-2-2.リノベーション・リフォームをする場合

購入後にリノベーションやリフォームをおこなう場合、マンションによっては上下左右、斜め上下の8戸に対し、工事の承認をもらわなければ許可されないことがあります。

管理会社も掲示板に案内を張り出す必要があるため、工事をする場合も管理会社や管理組合に早めに連絡しておきましょう。工事が始まるまでに、近隣住民への挨拶を済ませておくことが大切です。

7-3.購入した中古マンションに引っ越したあとの注意点

購入した中古マンションに引っ越したあとにも注意点があります。主なポイントは以下の3つです。

- 鍵の交換

- 近隣挨拶

- 各種住所変更の手続き

とくに鍵の交換については、できることを知らない人も多いようです。前の住人が合鍵を持っている可能性もあり、引っ越したタイミングで新しくするのが防犯上安全です。

ただしマンションのドアは共用部分であるため、無断での鍵の交換は禁止されているケースがほとんどです。交換を希望する場合には、管理会社や管理組合に連絡し、許可をもらっておこないましょう。

中古マンションや購入に関するよくある質問

中古マンションや購入に関するよくある質問をまとめました。

ここでは、以下の3つの質問に回答します。

- マンションは築何年まで住めるの?

- 中古マンションの安全性はどうやって判断すればいい?

- 中古マンション購入時にかかる初期費用はいくらくらい?

中古マンションを購入する際の参考にしてみてください。

8-1.マンションは築何年まで住めるの?

国土交通省によると、鉄筋コンクリート造のマンションの寿命は117年とされています。とはいえ集合住宅であるマンションは、築年数よりも管理状態が重要です。鉄筋コンクリート造の建物の寿命が長いとはいえ、適切な大規模修繕工事がおこなわれなければ、寿命に悪影響を及ぼす恐れがあるためです。詳しくは「3-2.『築古=危険』は誤解!建物の寿命は『管理状態』で決まる」をご覧ください。

8-2.中古マンションの安全性はどうやって判断すればいい?

中古マンションの安全性は、建物そのものの耐震性だけでなく、物件があるエリアの災害時の影響を確認することも重要です。災害は地震だけはなく、台風や集中豪雨などによる河川氾濫なども想定しておく必要があるためです。詳しくは「4.『耐震性』だけではない、マンション選びの安全面」をご覧ください。

8-3.中古マンション購入時にかかる初期費用はいくらくらい?

中古マンションを購入するには、物件代金とは別に税金や仲介手数料などの諸費用も含めた予算を立てることが重要です。諸費用の概算としては「物件代金の10%」を見積もっておきましょう。詳しくは「2.【資金計画】物件を探し始める前にまず「資金」の現状把握を」をご覧ください。

まとめ

この記事では、中古マンション購入時に押さえておくべき「費用」「築年数」「耐震性」の3つのポイントについて、注意点を詳しく解説してきました。その他の項目については、チェックシートをダウンロードしてご確認ください。網羅的に注意点を確認すれば、失敗なく中古マンション購入を進められるでしょう。

なおゼロリノベでは、長く住める物件探しはもちろん、資金計画のご相談やリノベーションの設計・施工までワンストップでサポートしています。

顔出し不要&音声ミュートで参加できる無料オンラインセミナーも毎週開催し、ブログでお伝えしきれなかった賢い資金計画の考え方や物件の選び方について詳しくお話しています。セミナー後のセールスは一切ないので、ぜひ気軽にご参加ください。

マンションは築何年まで住めるの?

国土交通省によると、鉄筋コンクリート造のマンションの寿命は117年とされています。とはい集合住宅であるマンションは、築年数よりも管理状態が重要です。鉄筋コンクリート造の建物の寿命が長いとはいえ、適切な大規模修繕工事がおこなわれなければ、寿命に悪影響を及ぼす恐れがあるためです。詳しくは「3-2.『築古=危険』は誤解!建物の寿命は『管理状態』で決まる」をご覧ください。

中古マンションの安全性はどうやって判断すればいい?

中古マンションの安全性は、建物そのものの耐震性だけでなく、物件があるエリアの災害時の影響を確認することも重要です。災害は地震だけはなく、台風や集中豪雨などによる河川氾濫なども想定しておく必要があるためです。詳しくは「4.『耐震性』だけではない、マンション選びの安全面」をご覧ください。

中古マンション購入時にかかる初期費用はいくらくらい?

中古マンションを購入するには、物件代金とは別に税金や仲介手数料などの諸費用も含めた予算を立てることが重要です。諸費用の概算としては「物件代金の10%」を見積もっておきましょう。詳しくは「2.【資金計画】物件を探し始める前にまず「資金」の現状把握を」をご覧ください。